2025.03.18

- サービス業

- ものづくり補助金

地域支援機関とともに生産性向上に取り組む企業事例(登米リサイクル事業協同組合)

登米市の環境を支える挑戦〜設備投資で進化する地域循環型社会〜

この記事のポイント

- プラ新法への対応と地域の人口減少から導き出された設備投資の必要性

- 宮城県中小企業団体中央会による専門家派遣を活用し、戦略・計画を固める

- 地域の資源循環型社会の形成に貢献し続ける

登米リサイクル事業協同組合は、再生可能な資源物の販売事業者によって平成3年に設立された。設立当初は、組合員向けに情報提供を行うことが主な事業だったが、平成9年の容器包装リサイクル法(容リ法)※1の施行を機に、設備を整え、リサイクル可能な資源物の中間処理の協同施設としての役割を強化してきた。登米市からの委託を受け、一般家庭などから廃棄された資源物の中間処理を担い、持続可能な循環型社会の構築に貢献してきた。現在では、ペットボトルをはじめとするさまざまな資源物を扱い、環境負荷の低減に取り組んでいる。

※1 容器包装リサイクル法(容リ法):

一般の家庭でごみとなって排出される商品の容器や包装(びん、PETボトル、お菓子の紙箱やフィルム袋、レジ袋など)を再商品化(リサイクル)する目的で作られた法律。同法では、消費者が分別排出、市町村が分別収集、事業者が再商品化(リサイクル)するという役割を分担している。

新法の施行に対応するための設備投資が必要

登米リサイクル事業協同組合は、登米市米山町に資源化協同施設を保有し、登米市から委託を受けてリサイクル可能な資源物の中間処理を行っている。施設開設当初の取扱品目は8品目だったが、全国的にリサイクル意識が高まり、登米市でもゴミ減量の一環としてリサイクル品目の見直しが行われ、同組合はそれに対応し、取扱品目を徐々に増やしてきた。

そのような中で、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)が施行され、基礎自治体にプラスチック使用製品廃棄物の分別収集、再商品化に必要な措置を講ずることが責務化されたことにより 、登米市から同組合に対して、従来の「ペットボトル」や「プラスチック製ボトル容器」に加え、さまざまな「その他プラスチック製品」の受け入れが要請され、処理量の急増が見込まれた。

これまで同組合が受け入れてこなかった「その他プラスチック製品」が加わることで、大型プラスチックの処理や小さくて形状や硬さの異なるプラスチックの適正処理が課題として浮上した。同組合の保有設備では、適切に圧縮や梱包することができず、規格外となり搬出基準を満たせないリスクが表面化してきたのである。

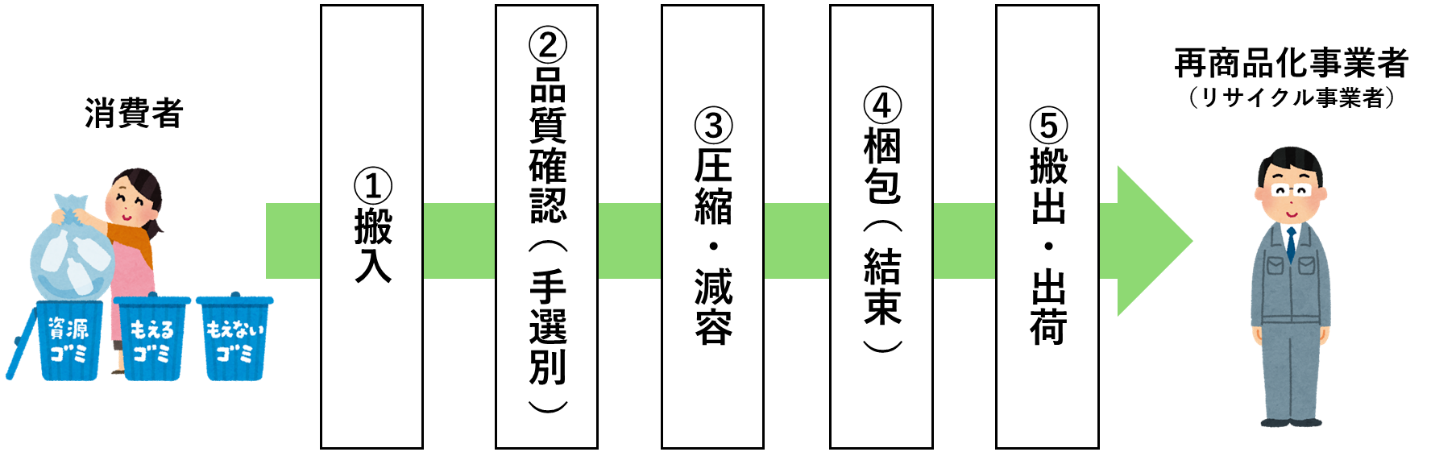

ペットボトルの中間処理の作業工程は図の通りである。

既存設備では、圧縮・減容の工程において、プラスチック容器を油圧により圧縮し、容積を減らしているが、1時間当たり約 200 kgの処理量であった。また、既存の減容圧縮機はペットボトル・プラスチックボトル専用のため、大型で硬い製品もあるさまざまな「その他プラスチック製品」を圧縮・減容する能力はなかった。

さらに、梱包(結束)の工程では、圧縮・減容されたプラスチックを搬出しやすいようにベール処理(結束材(バンド)を使い俵状にする)している。しかし当時の設備では、バンドによるベール処理のみの対応であり、小さな資源物が落ちてしまう問題があった。そのため、規格品として出荷するには、包装した上でベールする必要があった。

※2 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法):

プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組を促進するための措置を盛り込んだ法律。排出するプラスチックをあまねく回収・リサイクルすることが掲げられているため、処理施設側も必然的に処理能力の向上が求められる。

地域の社会的課題に取り組むべく組合組織を支援する宮城県中小企業団体中央会の支援を活用

登米市の人口減少に伴い、廃棄物の発生量が減少する中、経営の安定性確保も課題となっていた。「ペットボトル」のみを受け入れていると、処理量が減少し、組合の収益も低下する。そのため、新法に対応して「その他プラスチック製品」を新たに取り扱う必要があり、設備の更新は避けられない状況であった。

また、必要とされる設備は、単に施設内の中間処理業務の効率化・高度化を図るだけでなく、登米市のリサイクル率向上にも寄与するものであった。環境問題への意識が高まる中、地域のリサイクルインフラを強化することは、社会的意義のある投資と考えた。

一方、新規の処理設備導入には2500万円の多額の費用がかかると試算された。同組合にとって高額な設備投資を全額自己資金で賄うことは困難であり、組合としての負担を軽減することが最善策と考えた。

こうした背景から、ものづくり補助金を活用し、資金負担の軽減と環境負荷の低減を両立させる道を模索した。

同組合の長江専務は、こうした課題の解決の方向性を模索する中、宮城県中小企業団体中央会(以下、宮城県中央会)の高野氏に相談する機会を得た。

宮城県中央会には同組合の設立時から中間処理施設の申請などでも支援を受けてきた。宮城県中央会は、県内の組合組織向けに多様な支援を行い、経営面や資金調達のサポート実績も豊富である。相談を受けた高野氏は、当組合の設備の圧縮・減容能力の向上と梱包技術の導入という技術的問題を理解した上で、“専門家派遣を活用し、事業計画をしっかりと固める”よう助言した。また、資金調達の課題も考慮し、組合活性化支援事業を活用し、専門家派遣による戦略・経営計画の策定を支援した。

「厳しい事業環境を打開するためには、現状をしっかり把握したうえで設備投資を行い、組合の収支が見通せる計画が必要でした。そこで、組合活性化支援事業の専門家派遣など、中央会の支援策を最大限活用しました。」と高野氏は当時を振り返る。

長江専務は登米市と協議を重ね、専門家の支援を受けながら、頭の中に描いていた構想を申請計画にアウトプットし、まとめていった。そして、「その他プラスチック製品の資源化に伴う処理能力の高度化事業」として具体的な設備導入計画を策定し、ものづくり補助金を申請し、採択された。また、設備投資資金については、同時並行で宮城県中央会(商工中金)が実施している組合向けの融資制度に申請することで、資金調達の道筋を整えた。この際、宮城県中央会の推薦を受け、優遇金利での融資を実現した。

支援策活用による効果~中間処理能力の向上と品質の確保

補助金を活用して導入した設備により、ペットボトルキャップや小型のプラスチックの圧縮・梱包が可能となった。これにより、規格外搬出のリスクが低減し、「その他プラスチック製品」についてもリサイクル適合品として安定的に出荷できるようになっている。

処理量も増加した。設備投資前の機械では、1時間当たり最大で200Kgの処理量だったが、設備投資後は500Kgまで向上した。

実際に「その他プラスチック製品」を受け入れることが可能となり、取扱量が増加した。具体的には、令和4年度と比較して、令和5年度のプラスチック処理量は20%以上増加している。

出荷物の品質(汚れや不適物などの混入量)は従来と同様に優良な水準を維持している。さらに、効率的な圧縮・梱包技術の導入により、輸送コストが削減され、事業全体の収益性向上にも貢献している。

地域の資源循環型社会形成に貢献すべく社会的責任を担う

長江専務は、「今回の設備導入を生かし、さらに多様なリサイクル資源の処理を可能にするための取り組みを進める予定」と語った。

特に、「その他プラスチック製品」の中では、衣装ケースなどの大型プラスチック製品の前処理として切断機械の導入を検討中である。これは、現行のリサイクル基準に適合しつつ、より効率的な処理を実現するための重要なステップとなる。

さらに、今回の設備導入が契機となり、登米市のリサイクル率向上に貢献するため、同市と協議を重ね、新たなリサイクル資源の取り扱いに向けた検討も進めている。

また、事業継続を見据え、後継者の育成にも力を入れている。現在、次世代のリーダー候補として若手も参加し、新しい設備の運用や事業計画の策定に関与している。

同組合の事業上の構造的な課題として、同業他社に比べ、リサイクル設備の導入・維持にかかるコスト負担が大きいことが挙げられる。多くの同業者は自治体が保有する施設で運営を受託しているのに対し、同組合は、自前で施設を建設し設備した上で、維持管理および運営を行う国内でも少ない事業者である。特に設備に対しては、行政からの補助がないため、メンテナンスや改修なども自費で賄っていかなければならない。

また、地域的な課題としては、登米市の人口減少もある。平成初期に約10万人だった人口は、現在約7万人に減少している。組合設立当初は、当時の市からの処理委託費で賄っていける見通しであったが、人口減少による資源物の搬入量は減っている。また、既存設備の老朽化により、修繕費などの管理維持費の負担も大きくなっている。

それでも同組合は、今後も地域社会と環境への貢献を続けるため、行政・金融機関・支援機関と連携し、持続可能な循環型社会の実現を目指す。

宮城県中小企業団体中央会高野氏(右から2番目)

企業データ

- 企業名

- 登米リサイクル事業協同組合

- 設立

- 平成3年11月

- 従業員数

- 7名

- 代表者

- 理事長 髙田 光雄 氏

- 補助事業実施場所

- 宮城県登米市米山町字桜岡大又20‐1 資源化協同施設

支援機関データ

- 支援機関データ

- 宮城県中小企業団体中央会

- 所在地

- 仙台市青葉区上杉 1-14-2 宮城県商工振興センター 1F