審査のポイントをものづくり補助金の担当者に聞きました

中小企業基盤整備機構のものづくり補助金の担当者に聞きました。

1.ものづくり補助金について

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」は、中小企業・小規模事業者の革新的な新製品・新サービスの開発や海外事業による国内の生産性向上に必要な設備投資等の一部を補助する制度です。

対象となる業種は製造業だけではなく、卸売業・小売業・サービス業など幅広い業種が対象です。

対象となる業種は製造業だけではなく、卸売業・小売業・サービス業など幅広い業種が対象です。

中小企業庁の所管する補助金は様々な課題に対応していますが、ものづくり補助金は、革新的な新製品・新サービスの開発や海外事業により販路開拓や事業拡大を目指す小規模事業者や中小企業に幅広くご利用いただけます。

ものづくり補助金には、「製品・サービス高付加価値枠」と「グローバル枠」があります。

「製品・サービス高付加価値枠」は、革新的な新製品・新サービスの開発のための取り組みが対象です。

補助上限額は、従業員数によって異なり、750万円~2500万円となっています。

補助上限額は、従業員数によって異なり、750万円~2500万円となっています。

| 製品・サービス高付加価値化枠 | グローバル枠 | ||

|---|---|---|---|

| 従業員規模 | 補助上限額 | 従業員規模 | 補助上限額 |

| 5人以下 | 750万円 | 従業員規模毎の区切り無し | 3,000万円 |

| 6~20人以下 | 1,000万円 | ||

| 21~50人 | 1,500万円 | ||

| 51人以上 | 2,500万円 | ||

なお、第18次公募までの“ものづくり補助金”においては、人手不足解消に効果のある製品や設備・システムの導入についても補助対象となっていましたが、“中小企業省力化投資補助金”が新設されたことに伴い、“ものづくり補助金”においては「顧客等に新たな価値を提供するために革新的な新製品・新サービス開発であること」が求められることとなりました。そのため、単に生産プロセス等の省力化の取組や単純な設備の更新は対象外となっていますのでご注意ください。

「グローバル枠」は、輸出やインバウンド対応などの海外事業によって国内の生産性を向上させる次の4つの事業が対象です。

| 種類 | 事業例 |

|---|---|

| 海外への直接投資に関する事業 | 海外子会社での設備投資等 |

| 海外市場開拓(輸出)に関する事業 | 海外市場を開拓するための商品を 国内の工場で製造し輸出する事業等 |

| インバウンド対応に関する事業 | インバウンド向け飲食店支援 クラウドプラットフォーム開発等 |

| 海外企業との共同で行う事業 | 海外ベンチャー企業との研究開発 |

海外展開に関わる取り組みを支援する補助金は、当機構が関与している中ではものづくり補助金のみとなっています。補助上限額は、従業員数に関わらず3,000万円です。

これら2つの枠で、大幅な賃上げにより、さらに最大1,000万円の補助上限額引上げの特例があります。

また、ものづくり補助金では、賃上げがポイントとなります。「賃金の増加要件」として、給与支給総額の年平均成長率を2.0%以上増加、または1人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加が必要です。「事業所内最低賃金水準」は、事業所の最低賃金を事業実施都道府県の最低賃金より30円以上高い水準にすることが必要です。

なお、「収益納付」は求めませんが、賃上げ目標が未達成の場合は、補助金の返還義務が生じますので注意が必要です。返還の対象にならないためにも、賃上げの原資となる付加価値額を増加させる必要があり、適正な価格転嫁ができているかがポイントになります。

価格転嫁の取り組みについては、各種ガイドブック等がありますし、支援機関への相談も有効です。

また、中小機構のサイトには目指すべき取引価格を検討できるシミュレーションツール「価格転嫁検討ツール」もありますので活用を検討ください。申請時の事業計画を策定する際は、これらの点も十分に練っておきましょう。

また、中小機構のサイトには目指すべき取引価格を検討できるシミュレーションツール「価格転嫁検討ツール」もありますので活用を検討ください。申請時の事業計画を策定する際は、これらの点も十分に練っておきましょう。

ものづくり補助金は、平成24年度補正でスタートしてから、都度、申請枠や補助額・率、賃上げなどの要件において制度の見直しがなされておりますので、過去に申請経験があっても、申請する場合は最新の公募要領等をご確認ください。補助金制度の詳細につきましては、本稿の最後にリンク先をご案内しておりますのでご活用ください。

2.申請・審査のポイント

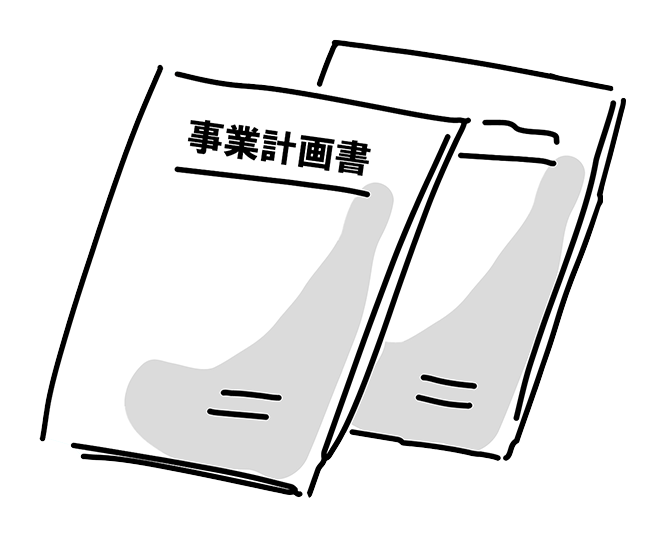

①申請に必要な「事業計画書」の作成

申請には、補助金の要件を満たした事業計画書(3~5年)が必要です。事業計画書には、自社の現状分析、課題の設定、市場分析やターゲット層、革新性・差別化のポイント、実現可能性、実施効果などを具体的に記載します。

大切なのは、事業者が設備投資によって「やりたいこと」ばかりを記載するのではなく、本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等についても把握することや、定性的・定量的情報を用いて、具体的な理由や根拠を示しながらどのように活動して収益を上げるかを具体的に記載することです。

大切なのは、事業者が設備投資によって「やりたいこと」ばかりを記載するのではなく、本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等についても把握することや、定性的・定量的情報を用いて、具体的な理由や根拠を示しながらどのように活動して収益を上げるかを具体的に記載することです。

また19次公募から、事業計画はWEBフォーム形式に入力することになりました。フォームに長い文章を直接入力するのは難しいと感じる方も多いかもしれません。

まずは公募要領のページから「参考様式_事業計画書_記載項目」をダウンロードして、あらかじめWordファイルで事業計画を作成しておくことをおすすめします。このWordデータをWEBフォームへコピー&ペーストすると、スムーズに申請できます。

まずは公募要領のページから「参考様式_事業計画書_記載項目」をダウンロードして、あらかじめWordファイルで事業計画を作成しておくことをおすすめします。このWordデータをWEBフォームへコピー&ペーストすると、スムーズに申請できます。

事業計画は、設備投資による効果だけでなく、これまでの自社の取り組みを踏まえて、どのように事業を推進していくのか、会社全体の収益がどのように推移するかも見える化しましょう。数値計画の実現可能性を高めるための具体的なアクションを明記すると良いでしょう。

外部の支援者に計画策定を依存してしまい、経営者が事業計画を理解していない例が散見されるようです。補助金支援を生業にするコンサルタントや、導入する機械・システムのベンダーの話を鵜呑みにしてしまい、自社の身の丈に合わない投資をしてしまうケースも聞かれます。結果として、設備投資負担が大きく付加価値や労働生産性の向上にもさほど寄与しないこともあるようです。

これは経営者が自社の戦略やあるべき姿に腹落ちしていない、あるいは補助金ありきで考えてしまっていることが原因です。

やはり経営者ご自身が自社の戦略を熟考することが重要です。

やはり経営者ご自身が自社の戦略を熟考することが重要です。

②審査における留意点

一般に厚労省の助成金は要件が合致すれば、受給できます。ものづくり補助金は、提出された申請書類等に基づき、事務局にて形式要件の適格性確認に加え、外部有識者による「経営力、事業性、実現可能性」等の書面審査が行われ、採択が決定します。ちなみに直近で採択発表された第19次は、申請者数は5336者(製品・サービス高付加価値化枠、グローバル枠)に対して採択者数1698者で採択率31.8%(3.1倍)でした。

審査項目の「経営力」とは、“本事業により実現したい経営目標が具体化されているか”や“外部環境と内部環境を分析したうえで事業戦略が策定され、その中で、本事業が効果的に組み込まれているか”などの観点で審査されます。

「事業性」は、“本事業により高い付加価値の創出や賃上げを実現する目標値が設定されており、かつその目標値の実現可能性が高い事業計画となっているか”などの観点で審査されます。

また、グローバル枠については、“海外展開等に必要な実施体制や計画が明記されているか。また、海外事業に係る専門性を申請者の遂行能力又は外部専門家等の関与により有しているか”などの海外展開固有の観点でも審査されます。

「実現可能性」は、“本事業に必要な技術力を有しているか。また、当該技術力が競合する他社と比較してより優位な技術力か。”などの観点から審査されます。

評価の基準となる「審査項目」は、公募要領に詳しく記載されていますので、事業計画書等を作成する際には、必ず審査項目を確認してください。

さらに申請者のすべてではありませんが、外部有識者による口頭審査も行われます。提出された事業計画書をもとに、質疑応答があります。当然のことですが「経営者が自社の事業計画を把握している」必要があります。

また、ものづくり補助金には、審査時に有利になる加点項目・減点項目が設定されています。これらは公募回ごとに変更されるため、詳細は必ず公募要領にてご確認ください。

3.過去の補助金採択事業者の成果

昨年度、ものづくり補助金の事務局である全国中小企業団体中央会は、ものづくり補助金を活用した事業者のアンケートを実施しました。

その項目は、補助事業の実施内容・状況、補助金受給前後における経営指標の変化、行動変容の有無等で、約24,000件(回収率54%)の回答がありました。

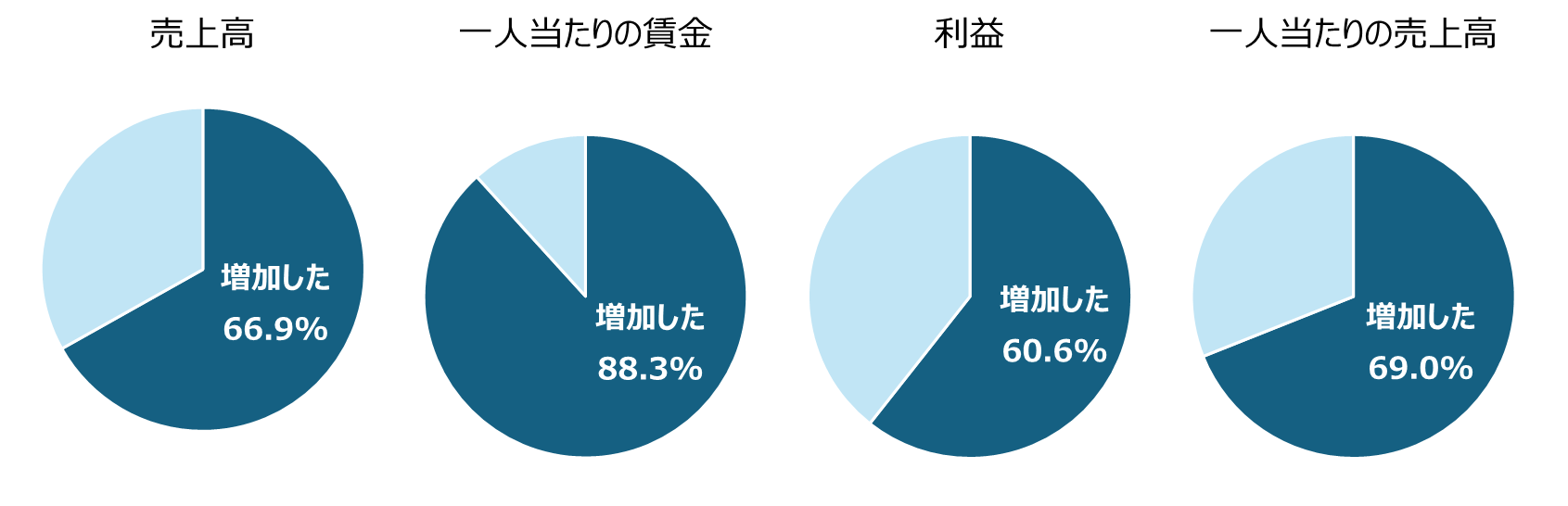

①補助金受給前後の経営指標の変化

ものづくり補助金の受給前後で事業者の売上高等にどのような変化が起きたのかを聞いたところ、売上高が「増加した」と回答した事業者は66.9%でした。また、一人当たりの賃金が「増加した」と回答した事業者が88.3%、利益が「増加した」と回答した事業者が60.6%でした。

これらの結果は、ものづくり補助金を活用した設備投資により、賃金の増加を上回るペースで売上高が増加したことが要因と考えられます。実際、アンケートでは、一人あたり売上高が「増加した」と回答した事業者が69.0%に達しており、ものづくり補助金が、その事業目的である「生産性向上の促進」に寄与したことが伺えます。

ものづくり補助金の受給前後における経営指標の変化 (n=23,235)

②補助金を通じて事業者に起こった変化

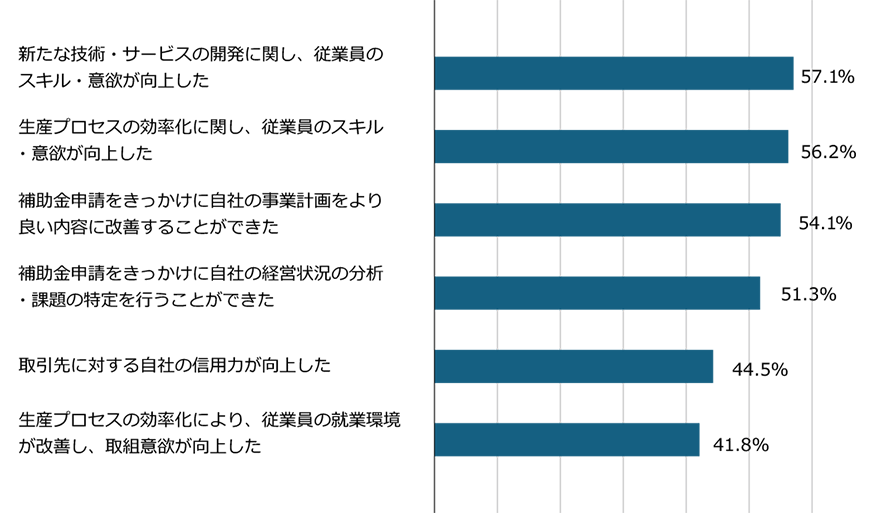

次に、ものづくり補助金の採択により事業者内に生じたポジティブな変化(行動変容)を聞いたところ、事業者の回答で多かった順に、「新たな技術・サービスの開発に関し、従業員のスキル・意欲が向上した(57.1%)」、「生産プロセスの効率化に関し、従業員のスキル・意欲が向上した(56.2%)」が、「補助金申請をきっかけに自社の事業計画をより良い内容に改善することができた(54.1%)」、「補助金申請をきっかけに自社の経営状況の分析・課題の特定を行うことができた(51.3%)」が過半数を超えています。

補助金申請をきっかけに自社の経営状況・事業計画の見直しが図られ、補助事業(設備投資)を通じて、従業員のスキルや意欲の面で効果が出ているようです。

ものづくり補助金で補助事業者に起こった変化(複数回答)

また、上記で補助金申請をきっかけとしたポジティブな行動変容があったと回答した事業者に対し、認定支援機関による支援が効果的であったかを聞いたところ、約5割の事業者が「自社の経営状況の分析・課題の特定を行うことができた」と回答したほか、「事業計画の改善」「経営状況の分析や課題の特定への定期的取り組み」「金融機関の貸し出し姿勢の積極化」「キャッシュフローの改善」等についても約4割の事業者が認定支援機関による支援が効果的であったと回答されています。

次に挙げるのは、ものづくり補助金の活用をきっかけに売上や雇用が増加した事例です。

ものづくり補助金の活用をきっかけに売上や雇用が増加した事例

木のぬくもりを活かしたクラフト製品を手がける「ASNARO」は、コロナ禍で売上が大幅に減少するという危機に直面しながらも、商工会の経営支援専門員による支援と補助金の活用により、高付加価値なオリジナル商品への転換を実現し、3年間で売上6倍という急成長を遂げました。

成長の裏側には、地域と共に歩む企業づくりを実践する中で、主体的に課題を設定し、支援機関との対話による事業変革への取り組みがありました。

株式会社祐貴やは、うどん店から人気メニューであった“かしわめし”の加工食品製造業へと業態転換し、地元の伝統的な味を守りつつ、九州人に親しまれる味付けの『ばぁばぁのかしわめし』を製造・販売しています。ものづくり補助金を活用したことで新たな取引先も開拓し、事業規模も拡大。従業員は補助金活用前の5名から13名に増加し、家庭的で働きやすい職場環境も特徴となっています。

ものづくり補助金の活用をきっかけに自社内にポジティブな変化が現れた事例

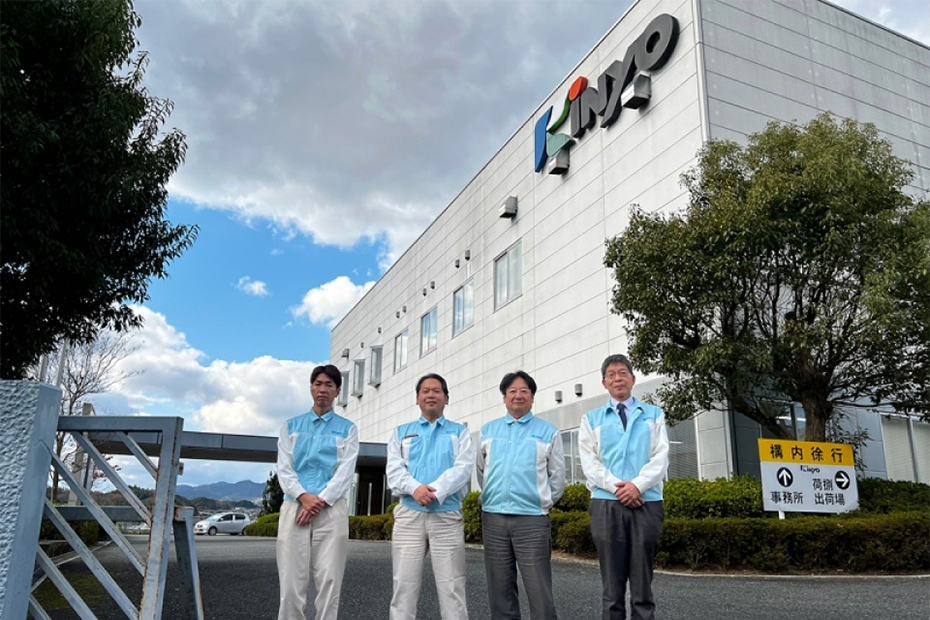

奈良県の金陽製薬株式会社は、1創業してから100年近くの歴史を持つ製薬会社です。

ものづくり補助金を活用して開発期間の大幅短縮と製造ラインの生産性向上が実現しました。設備投資による事業環境の改善は、社員の意識にも変化が現れ、職場の一体感が醸成され活気づいています。製造部門からの発案で始めた「自社農園」では、社員が積極的に農作業に関わり、会社全体の士気が高まり、コミュニケーションが増えています。

経営基盤を強化

リカザイ株式会社は、超極薄箔を製作し、航空・宇宙、産業機械、半導体、電子電機産業などあらゆる分野に高品質の製品を提供しています。

ものづくり補助金をきっかけに、地域支援機関のサポート・情報提供を有効に活用しつつ、自社主導で課題設定・解決を行うようになりました。IT活用も積極的に行い、“皆が使うシステム”が浸透し、営業交渉の行動変容にもつながっています。

ものづくり補助金活用に向けた心構えと支援機関の活用

①申請準備は余裕を持って

申請時のミスや不備を防ぐためにも、余裕を持って早めに準備を進めてください。ものづくり補助金の申請に必ず必要になるGビズIDプライムアカウントの発行には一定期間を要します。また、従業員が21名以上の場合、基本要件の一般事業主行動計画書の策定・公表をする必要がありますが、公表には1~2週間を要します。加点項目のなかにも取得や登録までに時間を要するものがありますので、余裕をもった申請をしましょう。

②補助金活用に向けた情報収集や相談

ものづくり補助金の活用の相談にあたっては、取引のある地域金融機関や商工会・商工会議所、各都道府県に設置されているよろず支援拠点などが利用されています。これら支援機関では、申請のための事業計画作成を代行することはしておりません。そのため、ものづくり補助金を活用したいと考える中小企業者の中には民間の支援者を活用される方もいらっしゃるかもしれませんが事業計画の策定主体は自社であることを念頭に置き、支援者と相談する必要があります。

補助金における中小機構の役割・展望

多くの中小企業の皆様から見ると、当機構は馴染みがなく、ものづくり補助金における中小機構の役割をご存じないでしょう。

中小機構は、「中小企業や地域社会の皆様に多彩なサービスを提供することを通じ、豊かでうるおいのある日本を作るために、貢献致します。」を基本理念としています。「中小企業政策の実行部隊」として、 当該補助金の政策効果を高め、補助事業者である中小企業が補助金をより活用しやすく、事業化を通じてより成長が図れるよう尽力しています。

我々中小機構としても地域支援機関や中小企業の現場の声に耳を傾け、より実効性のある政策となるよう、中小企業庁や補助金事務局等にも提言や橋渡しをして参ります。

また、中小機構には全国に10か所の地域本部・事務所があり、販路開拓などの中小企業の支援を行っています。特に海外展開支援として海外展開ハンズオン支援もございますので、グローバル枠に申請や採択された事業者は活用をご検討ください。