2025.01.24

- 製造業

- ものづくり補助金

支援機関とともに生産性向上に取り組む企業事例(株式会社祐貴や)

地域の味“かしわめし”を全国へ。加工食品事業者の補助金活用の成功例

この記事のポイント

- うどん店(飲食店)から加工食品製造業へ業態転換

- 製造工程の要所に設備投資して、効果を最大化

- さらなる市場拡大と未来への挑戦

祐貴やは、1996年に大分県中津市でうどん店として個人創業した。「昔は少々やんちゃしていた」という大石社長は、奥さんの直美さんと二人三脚で人生を歩んできた。子供は三人(長男・次男・末娘)で、創業に際しては子供たちの名前を取って、店名(現社名)とした。創業時は、なんとか借金をして開業に至り、大変な苦労があったという。

開業当初家族経営の小さな店舗として、地元に愛されるうどんと大石社長の妻である直美さんの母から受け継いだ“かしわめし”を提供していた。大石社長は、飲食業として「味で評価されたい」という強い思いとたゆまぬ努力で、店を繁盛させた。

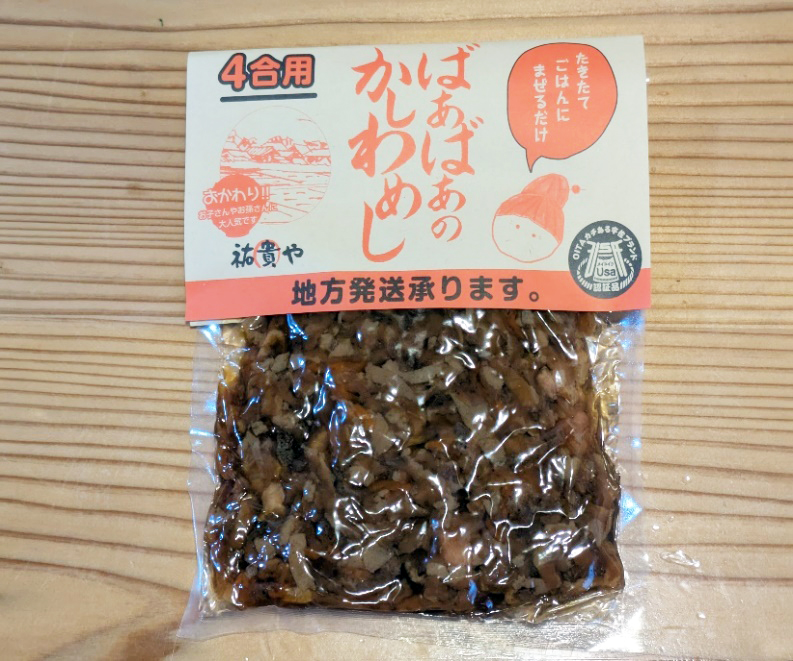

その後、うどん店を閉店し、人気メニューであった“かしわめし”の加工食品製造業へと業態転換。現在は、地元の伝統的な味を守りつつ、九州人に親しまれる味付けの『ばぁばぁのかしわめし』を製造・販売している。ものづくり補助金を活用したことで事業規模も拡大し、従業員13名(パート含む)が在籍し、家庭的で働きやすい職場環境も特徴となっている。

開業当初家族経営の小さな店舗として、地元に愛されるうどんと大石社長の妻である直美さんの母から受け継いだ“かしわめし”を提供していた。大石社長は、飲食業として「味で評価されたい」という強い思いとたゆまぬ努力で、店を繁盛させた。

その後、うどん店を閉店し、人気メニューであった“かしわめし”の加工食品製造業へと業態転換。現在は、地元の伝統的な味を守りつつ、九州人に親しまれる味付けの『ばぁばぁのかしわめし』を製造・販売している。ものづくり補助金を活用したことで事業規模も拡大し、従業員13名(パート含む)が在籍し、家庭的で働きやすい職場環境も特徴となっている。

『ばぁばぁのかしわめし』と『ばぁばぁのもろみ』の2種(もろみは製造委託)。売上の殆どを『ばぁばぁのかしわめし』が占める。

地域の変化とともに人手不足の苦境に悩まされる

祐貴やは、宇佐市と中津市の2店舗でうどん屋を営んでいた。うどん店の経営は順調であったが、長年の課題として人材不足が常に立ちはだかっていた。特に地元の学生アルバイトが減少したことで、週末や祝日の営業が困難になり、店舗運営に大きな支障をきたすようになった。パート従業員やアルバイトが見つからず、家族総出で店を切り盛りする日々が続いたが、次第に限界が近づいていた。

顧客となる地域の人口が減少していたことも深刻な要因となっていて、ついにうどん店を閉店するという苦渋の決断を下さざるを得なかった。一方で、店で提供していた“かしわめし”が非常に高い評価を得ており、大石社長は加工食品としての可能性を見い出していた。そのため、2011年頃から人気メニューであった“かしわめし”を“かしわめしの素”として商品化し、販売を開始してきた。2018年には、うどん店の閉店と同時に加工食品業へ業態転換し、“かしわめしの素”である『ばぁばぁのかしわめし』の製造一本に注力することにした。

『ばぁばぁのかしわめし』は、類似商品と比べて甘さが際立っているのが特徴である。コロナ禍による非接触・引きこもりの傾向からテイクアウトの需要が喚起され、商品は売れ、卸先となる顧客数も増えていった。

しかし、『ばぁばぁのかしわめし』の製造はほとんどが手作業であり、当時の従業員数はわずか5名ほどで、毎日限られた量しか生産できない。特に炊き上げから冷却、真空包装といった工程は非効率であり、繁忙期には需要に対して製造が追いつかない状況が続いた。また、食品衛生管理を徹底するための設備も十分とは言えず、これ以上の事業拡大には生産体制の抜本的な改善が求められていた。

顧客となる地域の人口が減少していたことも深刻な要因となっていて、ついにうどん店を閉店するという苦渋の決断を下さざるを得なかった。一方で、店で提供していた“かしわめし”が非常に高い評価を得ており、大石社長は加工食品としての可能性を見い出していた。そのため、2011年頃から人気メニューであった“かしわめし”を“かしわめしの素”として商品化し、販売を開始してきた。2018年には、うどん店の閉店と同時に加工食品業へ業態転換し、“かしわめしの素”である『ばぁばぁのかしわめし』の製造一本に注力することにした。

『ばぁばぁのかしわめし』は、類似商品と比べて甘さが際立っているのが特徴である。コロナ禍による非接触・引きこもりの傾向からテイクアウトの需要が喚起され、商品は売れ、卸先となる顧客数も増えていった。

しかし、『ばぁばぁのかしわめし』の製造はほとんどが手作業であり、当時の従業員数はわずか5名ほどで、毎日限られた量しか生産できない。特に炊き上げから冷却、真空包装といった工程は非効率であり、繁忙期には需要に対して製造が追いつかない状況が続いた。また、食品衛生管理を徹底するための設備も十分とは言えず、これ以上の事業拡大には生産体制の抜本的な改善が求められていた。

需要増加に対応すべく、生産性と衛生管理の向上に挑戦

地元スーパーや取引先からの注文が増え続け、生産が追いつかない状況が続いており、大石社長としては“かしわめし”の受注拡大に対する確かな手応えがあった。

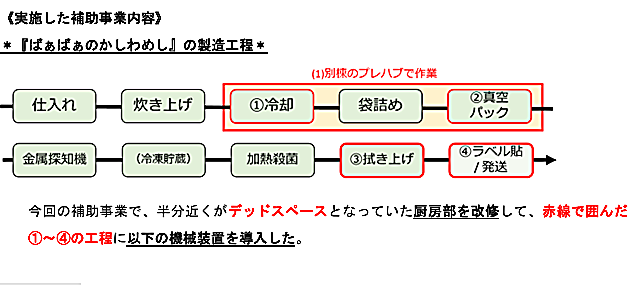

図は、宇佐市のうどん店跡で“かしわめし”の製造場所のレイアウトである。工程のほとんどは手作業であり、厨房で炊き上げた食材をプレハブに運び冷却と袋詰めを行うといった流れになっていた。建物は、もともと住宅兼店舗であったため、厨房の中に座敷や水回り(洗面所やお風呂)があり、現在は使用されていないデッドスペースとなっていた。

図は、宇佐市のうどん店跡で“かしわめし”の製造場所のレイアウトである。工程のほとんどは手作業であり、厨房で炊き上げた食材をプレハブに運び冷却と袋詰めを行うといった流れになっていた。建物は、もともと住宅兼店舗であったため、厨房の中に座敷や水回り(洗面所やお風呂)があり、現在は使用されていないデッドスペースとなっていた。

大手からの新たな引き合いがひっきりなしに届く状況の中で、製造効率や衛生面のいずれの観点でも好ましい状態ではなかった。また『ばぁばぁのかしわめし』のみを製造・販売してきたが、売上規模の拡大に伴い、リスク分散の観点から新たな商品の開発の必要性も感じていた。

“かしわめし”の需要が高まり続ける中、手作業による生産には限界があり、生産効率の向上を図りたいという思いは強くなるばかりで、衛生管理をさらに徹底するためにも設備投資が不可欠と判断した。

大石社長は、主力商品の生産増強を図るべく、地元の商工会議所に相談した。この相談をきっかけに、商工会議所から県の中小企業支援センターである大分県産業創造機構を紹介され、経営支援課の安部マネージャーと出会った。安部マネージャーは、大石社長の事業上の課題と将来の展望を理解し、ものづくり補助金の活用を提案した。

安部マネージャーからの提案は、大石社長にとってまさに渡りに船であった。補助金を活用することで、初期投資の負担を軽減し、事業基盤を強化できると確信したのである。

同社は、社長・奥さん・お嬢さんが一丸となり、申請・実施体制を構築した。安部マネージャーは、工程全体の生産性の向上を考え、各工程の要所に機械設備の導入について助言した。安部マネージャーとは、数回の対面での相談に加え、電話やメールでは頻繁にやり取りを行った。公的な申請のための書類作成が不得手な同社にとって、補助金の目的や要領を熟知し、客観的な視点で助言できる安部マネージャーの存在は大きな助けとなった。

なお、大分県産業創造機構によると、コロナ禍で県独自の補助率の高い補助金があったことなどから、補助金ありきで考える事業者が散見されるようになってきているとのこと。そのため補助金が活用できることを前提に、導入設備が過剰スペックになるケースもある。補助金の相談に際しては、(借入が発生する場合など)将来の返済計画も踏まえて「それ、本当に必要な設備や機能ですか?」と確認するようにしているとのこと。

一方で、自社で中長期的な設備投資計画を考えており、補助金の枠組みと合致する事業者には、積極的な支援を行っている。祐貴やは、それに合致しており、積極的に支援したのである。

“かしわめし”の需要が高まり続ける中、手作業による生産には限界があり、生産効率の向上を図りたいという思いは強くなるばかりで、衛生管理をさらに徹底するためにも設備投資が不可欠と判断した。

大石社長は、主力商品の生産増強を図るべく、地元の商工会議所に相談した。この相談をきっかけに、商工会議所から県の中小企業支援センターである大分県産業創造機構を紹介され、経営支援課の安部マネージャーと出会った。安部マネージャーは、大石社長の事業上の課題と将来の展望を理解し、ものづくり補助金の活用を提案した。

安部マネージャーからの提案は、大石社長にとってまさに渡りに船であった。補助金を活用することで、初期投資の負担を軽減し、事業基盤を強化できると確信したのである。

同社は、社長・奥さん・お嬢さんが一丸となり、申請・実施体制を構築した。安部マネージャーは、工程全体の生産性の向上を考え、各工程の要所に機械設備の導入について助言した。安部マネージャーとは、数回の対面での相談に加え、電話やメールでは頻繁にやり取りを行った。公的な申請のための書類作成が不得手な同社にとって、補助金の目的や要領を熟知し、客観的な視点で助言できる安部マネージャーの存在は大きな助けとなった。

なお、大分県産業創造機構によると、コロナ禍で県独自の補助率の高い補助金があったことなどから、補助金ありきで考える事業者が散見されるようになってきているとのこと。そのため補助金が活用できることを前提に、導入設備が過剰スペックになるケースもある。補助金の相談に際しては、(借入が発生する場合など)将来の返済計画も踏まえて「それ、本当に必要な設備や機能ですか?」と確認するようにしているとのこと。

一方で、自社で中長期的な設備投資計画を考えており、補助金の枠組みと合致する事業者には、積極的な支援を行っている。祐貴やは、それに合致しており、積極的に支援したのである。

効果的な設備導入で生産性と品質の向上が図られ、今後の成長基盤に

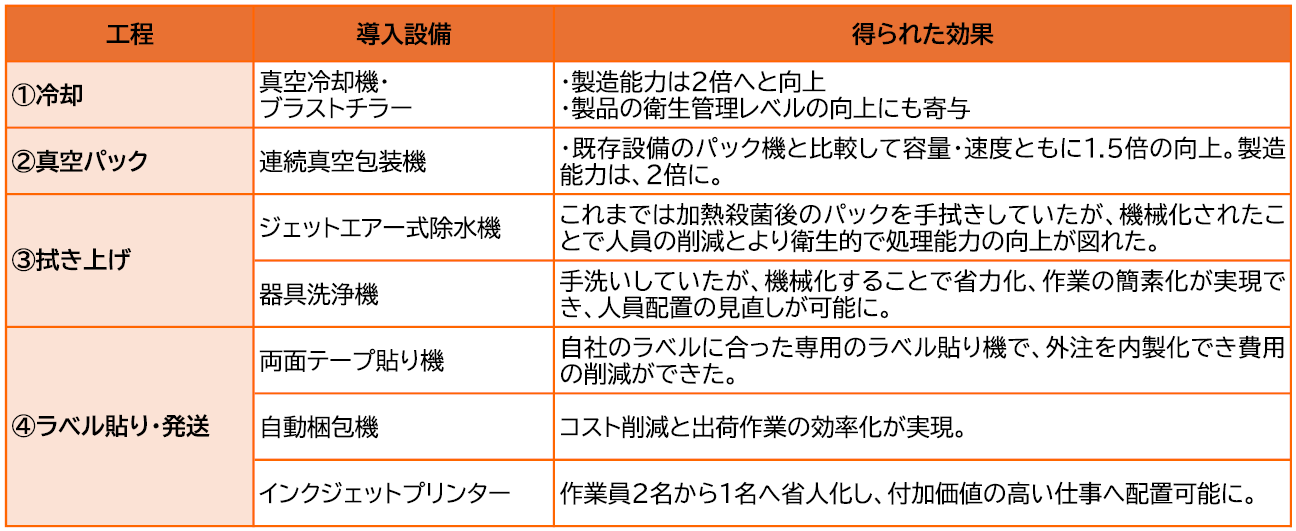

ものづくり補助金を活用して、製造工程の要所に8台の機械装置を導入した結果、製造能力は以前と比べて2倍となり当初目的であった製造能力の増強が図られた(表参照)。

設備投資の結果、製品の品質向上や安定供給が可能となり、新たな取引先の開拓にもつながった。また、県外への販路開拓の道筋ができ、売上は右肩上がりに成長し、事業の安定とさらなる拡大が見込める状況となった。

人材活用面でも効果が現れている。作業工程の自動化が進んだことで、従業員の負担も大幅に軽減され、従業員がより付加価値の高い業務に従事できる環境も整った。パートも以前より、楽しく仕事ができるようになり、多能工化も図れている。

新規採用面でも、「子育て中の方も働きやすい職場」をモットーに求人することで採用が増え、従業員数は補助金活用前の2018年末の5人から、現在は13人と増えている。

人材活用面でも効果が現れている。作業工程の自動化が進んだことで、従業員の負担も大幅に軽減され、従業員がより付加価値の高い業務に従事できる環境も整った。パートも以前より、楽しく仕事ができるようになり、多能工化も図れている。

新規採用面でも、「子育て中の方も働きやすい職場」をモットーに求人することで採用が増え、従業員数は補助金活用前の2018年末の5人から、現在は13人と増えている。

今後の展望~地元の味を全国へ、そして世界へ

「祐貴やの“かしわめし”の甘辛い味付けは、九州人には合う」と大石社長はいう。口コミで広がり、売れ続けているため、設備投資してから2年以上経過している2024年末現在も在庫僅少状態が続いている。また、現在の生産ラインをさらに効率化し、二交代制の導入も視野に入れている。これにより、生産能力を補助事業後からさらに1.5倍から2倍に引き上げ、需要の増加に対応できる体制を整える計画である。

現状、“かしわめしの素”である『ばぁばぁのかしわめし』が主力商品であるが、冷凍おにぎりなどの新たな食品のラインナップを増やすことで、さらなる市場拡大を目指している。今後は、製造拠点を拡大し、新製品の開発にも注力する方針である。

支援に関与した安部マネージャーは、申請書の作成から採択後のフォローとして、事業化報告時も相談に応じており、同社の成果を鑑みて、「今後の成長戦略の相談にも乗る予定」と語った。

大石社長は、「当時から関わってきた人たちとのつながりで今がある」。そして「地元の味を全国へ、そして世界へ」というビジョンは揺るぎない。将来的には海外市場への展開も視野に入れており、地元大分県から全国、さらには世界中に祐貴やの“かしわめし”を届けることを目標としている。

家族と従業員一丸となって支え合う職場環境を維持しながら、祐貴やは、これからも新たな挑戦を続けていく。

現状、“かしわめしの素”である『ばぁばぁのかしわめし』が主力商品であるが、冷凍おにぎりなどの新たな食品のラインナップを増やすことで、さらなる市場拡大を目指している。今後は、製造拠点を拡大し、新製品の開発にも注力する方針である。

支援に関与した安部マネージャーは、申請書の作成から採択後のフォローとして、事業化報告時も相談に応じており、同社の成果を鑑みて、「今後の成長戦略の相談にも乗る予定」と語った。

大石社長は、「当時から関わってきた人たちとのつながりで今がある」。そして「地元の味を全国へ、そして世界へ」というビジョンは揺るぎない。将来的には海外市場への展開も視野に入れており、地元大分県から全国、さらには世界中に祐貴やの“かしわめし”を届けることを目標としている。

家族と従業員一丸となって支え合う職場環境を維持しながら、祐貴やは、これからも新たな挑戦を続けていく。

公益財団法人大分県産業創造機構 安部雅浩マネージャー(右)

企業データ

- 企業名

- 株式会社祐貴や

- 創業

- 1996年

- 従業員数

- 13名

- 代表者

- 大石 行彦 氏

- 所在地

- 大分県宇佐市大字法鏡寺 188-1

支援機関データ

- 支援機関名

- 公益財団法人 大分県産業創造機構

- 所在地

- 大分県大分市東春日町17-20ソフトパークビル