2025.01.29

- 製造業

- ものづくり補助金

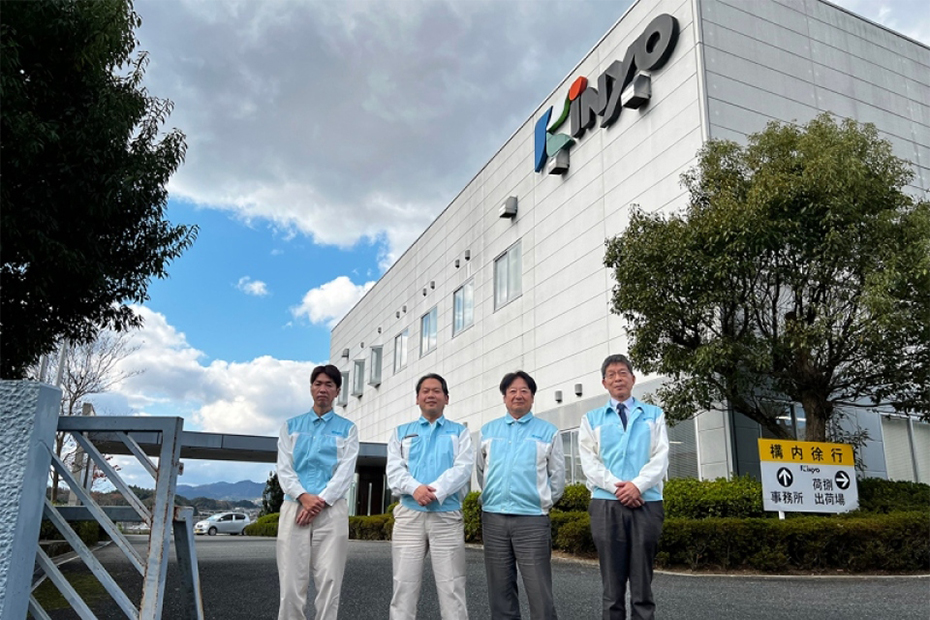

支援機関とともに生産性向上に取り組む企業事例(金陽製薬株式会社)

奈良県の漢方を全国へ!自社ブランド構築への挑戦

この記事のポイント

- 自社ブランドの商品開発と量産ラインの効率化

- 新プロジェクトへの挑戦と支援機関のサポートを通して組織が変容

- 海外市場と新商品への挑戦

金陽製薬株式会社は1931年に奈良県で創業してから100年近くの歴史を持つ製薬会社である。

創業時は、「大和の置き薬」のメーカーとして家庭配置薬の製造を行っていたが、医薬品や医薬部外品に加え、栄養ドリンク、健康食品の製造・販売を手がけ、地域に根ざした事業展開を続けてきた。

近年までは、健康志向の需要に応えて、栄養ドリンクのOEM※1・プライベートブランド(PB)※2製品の製造を主力事業とし、確かな品質と信頼性により、多くの取引先から支持されている。

しかし、少子高齢化が進む中でOEM・PB製品の需要が減少し、経営の伸び悩みが深刻化していた。さらに、試作の期間が長いことや製造設備の老朽化も問題であり、商品開発・生産性の両面で限界を感じていた。

※1 OEMとは、Original Equipment Manufacturing(Manufacturer)の略語他社から仕事を受託し、他社ブランドの製品を製造すること。

※2 PBとは、プライベートブランドの略語。自社で企画・開発・製造する商品のこと。

創業時は、「大和の置き薬」のメーカーとして家庭配置薬の製造を行っていたが、医薬品や医薬部外品に加え、栄養ドリンク、健康食品の製造・販売を手がけ、地域に根ざした事業展開を続けてきた。

近年までは、健康志向の需要に応えて、栄養ドリンクのOEM※1・プライベートブランド(PB)※2製品の製造を主力事業とし、確かな品質と信頼性により、多くの取引先から支持されている。

しかし、少子高齢化が進む中でOEM・PB製品の需要が減少し、経営の伸び悩みが深刻化していた。さらに、試作の期間が長いことや製造設備の老朽化も問題であり、商品開発・生産性の両面で限界を感じていた。

※1 OEMとは、Original Equipment Manufacturing(Manufacturer)の略語他社から仕事を受託し、他社ブランドの製品を製造すること。

※2 PBとは、プライベートブランドの略語。自社で企画・開発・製造する商品のこと。

奈良県のプロジェクトとの出会いから、自社商品の開発とブランド化への挑戦が始まる

栄養ドリンクなどのOEM・PB製造中心の経営が伸び悩んでいる中、2012年から奈良県では“漢方ゆかりの地”として、薬用作物の生産拡大、関連商品・サービスの創出などに総合的に取り組む「漢方のメッカ推進プロジェクト」が立ち上がっていた。

このプロジェクトは、薬草栽培から製薬・食品メーカー、外食産業までの事業者や研究機関による情報交換、交流を促進し、漢方の新たな商品やビジネスモデルの創出を目的としていた。

漢方としては、奈良県産の「大和当帰(ヤマトトウキ)」を復興させ、その活用を目指すものであった。同社もこのプロジェクトに製薬メーカーとして参画し、商品開発の中核的な役割を担った。

その結果、新商品として「大和当帰」を使用した自社ブランドの商品開発に取り組んだものの、当初の事業展開は、思うように進まなかった。それは自社ブランドを展開するための市場へのアプローチの仕方が分からないなど、ノウハウや経験が不足しているという現実が大きな壁となっていたからだ。同社の3代目の代表である北山社長は、「何とか大和当帰を使った自社の新商品を事業の柱にしていきたい」という強い想いを抱いていた。

漢方としては、奈良県産の「大和当帰(ヤマトトウキ)」を復興させ、その活用を目指すものであった。同社もこのプロジェクトに製薬メーカーとして参画し、商品開発の中核的な役割を担った。

その結果、新商品として「大和当帰」を使用した自社ブランドの商品開発に取り組んだものの、当初の事業展開は、思うように進まなかった。それは自社ブランドを展開するための市場へのアプローチの仕方が分からないなど、ノウハウや経験が不足しているという現実が大きな壁となっていたからだ。同社の3代目の代表である北山社長は、「何とか大和当帰を使った自社の新商品を事業の柱にしていきたい」という強い想いを抱いていた。

自社商品のブランド化に向けた中小機構の支援で見えた道筋

このような状況下、金陽製薬が加入している奈良県製薬協同組合を支援する奈良県中小企業団体中央会の担当者は、同社の課題に対して中小機構近畿本部の「販路開拓コーディネート事業」を紹介した。

同社は2年にわたり支援を活用し、自社ブランド構築への道筋を見出そうとした。

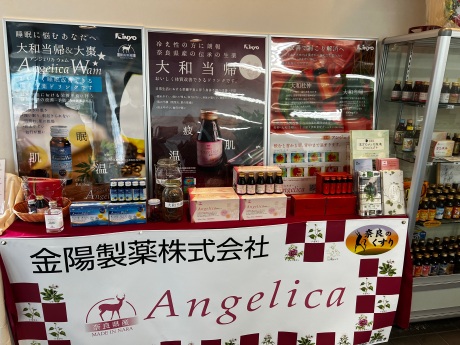

中小機構近畿本部の支援を受け、社内メンバーで構成されたプロジェクトチームは、大和当帰を使用した新ブランド「アンジェリカ(Angelica)」シリーズのブランドコンセプトを明確化した。加えて、パッケージデザインや商品名も固め、市場調査やテストマーケティングを実施することで、販売戦略の方向性も掴むことができた。これらの支援を通じて、同社は自社ブランドの確立に向けた大きな一歩を踏み出したのである。

また、中小機構近畿本部のハンズオン支援(伴走型の個社支援)の一環として開催された新商品のプレゼンテーションの場では、13名のアドバイザーが参加し、うち8名が同社の商品に興味を持ち、その後の販路開拓の紹介を受けるなど成果も出てきた。一方で、現有設備では“商品開発の期間短縮”と“量産段階での生産性向上”という課題が残ったままであった。

同社は2年にわたり支援を活用し、自社ブランド構築への道筋を見出そうとした。

中小機構近畿本部の支援を受け、社内メンバーで構成されたプロジェクトチームは、大和当帰を使用した新ブランド「アンジェリカ(Angelica)」シリーズのブランドコンセプトを明確化した。加えて、パッケージデザインや商品名も固め、市場調査やテストマーケティングを実施することで、販売戦略の方向性も掴むことができた。これらの支援を通じて、同社は自社ブランドの確立に向けた大きな一歩を踏み出したのである。

また、中小機構近畿本部のハンズオン支援(伴走型の個社支援)の一環として開催された新商品のプレゼンテーションの場では、13名のアドバイザーが参加し、うち8名が同社の商品に興味を持ち、その後の販路開拓の紹介を受けるなど成果も出てきた。一方で、現有設備では“商品開発の期間短縮”と“量産段階での生産性向上”という課題が残ったままであった。

自社のみのプロジェクト体制で、ものづくり補助金に臨む

自社商品のブランド戦略や商品開発の方向性が見えてきた一方で、開発期間の短縮や生産能力の強化を図るには大きな投資が必要であった。これらは自社ブランドを成長させていくために急務であり、解決には有効な支援策の活用が不可欠であった。

その当時の中小機構のアドバイザーから「ものづくり補助金」の情報提供がなされた。設備投資の規模の大きさから躊躇している同社だったが、背中を押された気持ちになり、同補助金を活用することで、新しい設備を導入し、製造面の課題解決に向けて踏み出そうと決断した。

プロジェクトは、製造部の森川部長をリーダーとし、精密機械加工の会社出身で補助金の活用実績がある奥野副社長が助言・サポートする自社のみの体制で臨んだ。1度目の申請は通らなかったが、2度目の2021年に「奈良県産トウキ生薬でのトウキドリンクの開発及びブランドの構築」として採択された。

その当時の中小機構のアドバイザーから「ものづくり補助金」の情報提供がなされた。設備投資の規模の大きさから躊躇している同社だったが、背中を押された気持ちになり、同補助金を活用することで、新しい設備を導入し、製造面の課題解決に向けて踏み出そうと決断した。

プロジェクトは、製造部の森川部長をリーダーとし、精密機械加工の会社出身で補助金の活用実績がある奥野副社長が助言・サポートする自社のみの体制で臨んだ。1度目の申請は通らなかったが、2度目の2021年に「奈良県産トウキ生薬でのトウキドリンクの開発及びブランドの構築」として採択された。

ものづくり補助金を活用して導入した社内の機械設備

社員の力で叶えた開発期間の大幅短縮と製造ラインの生産性向上

■設備投資とその成果

ものづくり補助金を活用し、新たに商品開発用に“低温恒温恒湿機”、“高圧蒸気滅菌器”、“半自動キャッピングマシン”、量産ライン用に“PLC制御システム※3を導入したことで、同社の開発・量産における課題は大きく改善された。商品開発では試作にかかるリードタイムは従来の4週間から1週間へと短縮され、迅速な商品開発が可能となった。例えば、これまでは同じ商品でも味を4種類試作するのに4か月かかっていたが、1か月でできるようになった。また、量産ラインではPLC制御システムが導入されたことで、1ロット(15000本)あたりの製造時間は導入前の80分から65分に短縮された。

設備投資による試作開発時間の短縮と生産性の向上は、フレキシブルな顧客対応につながっている。

※3 PLC制御システムとは、プログラマブルロジックコントローラの略。リレー回路の代替装置として開発された自動機器制御装置。

ものづくり補助金を活用し、新たに商品開発用に“低温恒温恒湿機”、“高圧蒸気滅菌器”、“半自動キャッピングマシン”、量産ライン用に“PLC制御システム※3を導入したことで、同社の開発・量産における課題は大きく改善された。商品開発では試作にかかるリードタイムは従来の4週間から1週間へと短縮され、迅速な商品開発が可能となった。例えば、これまでは同じ商品でも味を4種類試作するのに4か月かかっていたが、1か月でできるようになった。また、量産ラインではPLC制御システムが導入されたことで、1ロット(15000本)あたりの製造時間は導入前の80分から65分に短縮された。

設備投資による試作開発時間の短縮と生産性の向上は、フレキシブルな顧客対応につながっている。

※3 PLC制御システムとは、プログラマブルロジックコントローラの略。リレー回路の代替装置として開発された自動機器制御装置。

■自社ブランドの強化

設備投資による開発環境の整備により、自社ブランド「アンジェリカ」シリーズの商品開発も進み、「アンジェリカウォム」や「アンジェリカゼリー」など、新たな商品を次々と市場に送り出すことができた。

これにより、自社ブランドの認知度が向上し、これまでにない流れとして大手企業からの“大和当帰を用いたプライベートブランド(PB)製品”の引き合いや受注も増加した。

それだけでなく、化粧品やエステ業界など多岐にわたる業種からの引き合いも増えている。

加えて、中小機構のジェグテック※4を活用した海外展開にも道が開け、海外からの問い合わせが増えるという成果も得られた。

※4 ジェグテックとは、中小企業と国内外の企業をつなぐビジネスマッチングサイト(https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/)

設備投資による開発環境の整備により、自社ブランド「アンジェリカ」シリーズの商品開発も進み、「アンジェリカウォム」や「アンジェリカゼリー」など、新たな商品を次々と市場に送り出すことができた。

これにより、自社ブランドの認知度が向上し、これまでにない流れとして大手企業からの“大和当帰を用いたプライベートブランド(PB)製品”の引き合いや受注も増加した。

それだけでなく、化粧品やエステ業界など多岐にわたる業種からの引き合いも増えている。

加えて、中小機構のジェグテック※4を活用した海外展開にも道が開け、海外からの問い合わせが増えるという成果も得られた。

※4 ジェグテックとは、中小企業と国内外の企業をつなぐビジネスマッチングサイト(https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/)

■社員の意識と副次的成果

設備投資による事業環境の改善は、社員の意識にも変化が現れ、職場の一体感が醸成され活気づいている。製造部門からの発案で始めた「自社農園での大和当帰の栽培」では、社員が積極的に農作業に関わり、会社全体の士気が高まったのである。今では一連の農作業が年間行事となり、コミュニケーションが増えている。

これらの副次的成果は、自社ブランドへの取り組みの努力と補助金活用によって得られた設備投資の賜物であった。また、「販売した自社製品について消費者から寄せられたコメントが、製造現場まで届き、社員のモチベーションになっている」と森川部長は言う。

設備投資による事業環境の改善は、社員の意識にも変化が現れ、職場の一体感が醸成され活気づいている。製造部門からの発案で始めた「自社農園での大和当帰の栽培」では、社員が積極的に農作業に関わり、会社全体の士気が高まったのである。今では一連の農作業が年間行事となり、コミュニケーションが増えている。

これらの副次的成果は、自社ブランドへの取り組みの努力と補助金活用によって得られた設備投資の賜物であった。また、「販売した自社製品について消費者から寄せられたコメントが、製造現場まで届き、社員のモチベーションになっている」と森川部長は言う。

■支援機関との連携

同社の自社ブランド強化の支援を中小機構に橋渡しした奈良県中小企業団体中央会の現担当の上田氏は「当社は奈良県製薬協同組合の役員も担っている。当中央会としては奈良県の製薬業界の活性化に向けても支援していきたい」と抱負を述べる。

同中央会は、事業協同組合の専門支援機関の立場で同社に寄り添い、現在でも厚労省の助成金を紹介したり、展示会出展の支援などもサポートしている。

同社の自社ブランド強化の支援を中小機構に橋渡しした奈良県中小企業団体中央会の現担当の上田氏は「当社は奈良県製薬協同組合の役員も担っている。当中央会としては奈良県の製薬業界の活性化に向けても支援していきたい」と抱負を述べる。

同中央会は、事業協同組合の専門支援機関の立場で同社に寄り添い、現在でも厚労省の助成金を紹介したり、展示会出展の支援などもサポートしている。

国内外の多様なニーズに応える金陽製薬の未来戦略

■幹部の成長と組織の変化

奥野副社長は、「私が当社に入社した2017年頃は、何から何まで関わってきたように思うが、現在は幹部が育ってきたので、細かいところまでの指導は不要となり、いい意味でヒマになった。会社が筋肉質の組織になった」と感じている。

また、森川部長は、「ものづくり補助金の申請計画を策定する過程で、経営を多角的に見なければいけないことを学んだ」と語り、組織全体としての成熟度が高まっている様子がうかがえる。

奥野副社長は、「私が当社に入社した2017年頃は、何から何まで関わってきたように思うが、現在は幹部が育ってきたので、細かいところまでの指導は不要となり、いい意味でヒマになった。会社が筋肉質の組織になった」と感じている。

また、森川部長は、「ものづくり補助金の申請計画を策定する過程で、経営を多角的に見なければいけないことを学んだ」と語り、組織全体としての成熟度が高まっている様子がうかがえる。

■新たな課題と今後の取り組み

北山社長は、「数年前まで経営状況は厳しい局面があった。次の商品の柱を育てなければいけないと熟考している中、奈良県のプロジェクトの企画に乗り、これに懸けようと思った。そこから試行錯誤を重ねて、社内の一体感が生まれるなど良い取り組みができた。このような取り組みをさらに広げていきたい」と語る。

今後も「大和当帰」を活用した商品開発の推進は、新たな挑戦として“医薬品としての栄養ゼリー”の開発にも取り組んでいる。医薬品は厚労省の許認可が必要であり、医薬部外品よりもさらにハードルが高い。ゼリーにすることで、品質を維持しつつ、飲料以外の多様なニーズに応える商品展開も目指している。また、海外市場への本格的な進出も視野に入れ、自社ブランド「アンジェリカ」を国際的なブランドへと育てる方針である。

奥野副社長は「現状は栄養ドリンクの比率が高すぎる。事業構造をどうしていくかを思案中」とした上で「社員の高齢化も進んでいるため、若手の採用と育成も課題だ」と認識している。

ものづくり補助金を活用し、製造面の課題を克服した金陽製薬は、新たな課題を認識し成長と発展を目指し、さらなる高みへと挑戦し続けている。

北山社長は、「数年前まで経営状況は厳しい局面があった。次の商品の柱を育てなければいけないと熟考している中、奈良県のプロジェクトの企画に乗り、これに懸けようと思った。そこから試行錯誤を重ねて、社内の一体感が生まれるなど良い取り組みができた。このような取り組みをさらに広げていきたい」と語る。

今後も「大和当帰」を活用した商品開発の推進は、新たな挑戦として“医薬品としての栄養ゼリー”の開発にも取り組んでいる。医薬品は厚労省の許認可が必要であり、医薬部外品よりもさらにハードルが高い。ゼリーにすることで、品質を維持しつつ、飲料以外の多様なニーズに応える商品展開も目指している。また、海外市場への本格的な進出も視野に入れ、自社ブランド「アンジェリカ」を国際的なブランドへと育てる方針である。

奥野副社長は「現状は栄養ドリンクの比率が高すぎる。事業構造をどうしていくかを思案中」とした上で「社員の高齢化も進んでいるため、若手の採用と育成も課題だ」と認識している。

ものづくり補助金を活用し、製造面の課題を克服した金陽製薬は、新たな課題を認識し成長と発展を目指し、さらなる高みへと挑戦し続けている。

奈良県中小企業団体中央会(中央) 業務課 上田真純

企業データ

- 企業名

- 金陽製薬株式会社

- 創業

- 昭和6年8月

- 設立

- 昭和22年3月

- 従業員数

- 53名

- 代表者

- 北山 英樹 氏

- 所在地

- 奈良県五條市住川町1420番地

支援機関データ

- 支援機関名

- 奈良県中小企業団体中央会

- 所在地

- 奈良県奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館 3階