2025.10.29

- 卸売業,小売業

- 事業承継・M&A補助金(旧事業承継・引継ぎ補助金)

支援機関とともに生産性向上に取り組む企業事例(尾鷲金盛丸)

販路縮小・資源減少に挑む水産業者が、補助金と支援で地域ブランド再構築

(左)尾鷲商工会議所 中小企業相談所 課長 中村彰宏氏

この記事のポイント

- 地域外での就業経験を持つ後継者が、地域と実家の課題に向き合う

- 事業の絞り込みと付加価値の創出により、地域事業者と連携し新たな商流を構築

- 商工会議所は、地域の事業者に長期的に関わる伴走支援を実施

人口と事業者数の減少に直面する中部地方の街で、都市部からUターンした後継者が、地域全体の活性化と実家事業の変革に挑戦。地域内でマグロの仲卸を営んでいた事業を食品加工業へと転換し、商工会議所との連携のもと、地域事業者を巻き込みながら、地域ブランドの発信と産品の域外流通に向けた取り組みを進めている事例を紹介する。

「あなたの人生において何を残すのか」と問われ、脳裏に浮かんだ故郷・尾鷲の風景

三重県尾鷲市は、三重県南部に位置し、前面に熊野灘、背後に山林を抱える人口15,202人(2025年7月末時点)の街である。これまで、海と山の恵みによる地域資源の活用や、中部電力の火力発電所の立地によって発展してきたが、2018年に火力発電所が廃止され、現在は人口および事業所数減少の課題に直面している。

尾鷲金盛丸は、1930年(昭和5年)に創業。当初は漁獲された魚の海上輸送を事業の中心としていたが、戦後に魚の仲卸業へと転換し、三代目まで同様の事業を継続してきた。

四代目当主の村瀬晃健氏は、和歌山県の大学院を卒業後、東京都内のソフトウェア販売会社に就職し、その後、関西の通信事業会社で勤務した。サラリーマンとして就職して数年は、目の前の仕事に全力を注いでいたため、自身の人生の目的や将来のキャリアについて考える機会がなかったという。

ある時、知人に誘われて参加した青年経営者向けの勉強会で、「あなたは自分の人生において、生涯を通じて何を世に残すのか」という問いを投げかけられたことがキャリアの転機となった。その問いをきっかけに、村瀬氏は自らの人生で何を成し遂げたいのかという未来を見据えた考え方を持つようになり、その過程で故郷・尾鷲の風景が脳裏に浮かぶようになった。

尾鷲へのUターンと街と事業を変えていくための思考と行動

村瀬氏は、青年経営者向けの勉強会に3年間参加し、人生の軸や生き方について学ぶ中で、実家が事業を営む尾鷲の地に戻って暮らしたいという想いを、少しずつ妻に伝えていった。尾鷲での暮らしを思い描きながら、地元の経営者交流団体などに積極的に関与し、参加する団体で任される役割はすべて引き受ける覚悟を徐々に固めていった。

村瀬氏の実家である「尾鷲金盛丸」では、地元の尾鷲や近隣の那智勝浦の漁港から水揚げされるマグロを、地域の量販店や飲食店に卸す事業を営んでいた。しかし、地域の人口減少に伴い、取引先も徐々に縮小していく状況であった。また、地域住民の生活様式も核家族化が進み、大きな魚の部位での提供や、手間のかかる調理は敬遠される傾向にあった。

村瀬氏は、2010年に尾鷲に戻り、実家の事業を手伝い始めた。3年後には事業の舵取りを担うようになっており、地域の特産品を使った商品を開発したいとの思いから、まずは消費者向けの商品として「まぐろの角煮」の商品化に着手した。初めは手作りでの製品化を進め、その後、以前から交流のあったデザイナーに協力してもらいながら、土産品としてのパッケージデザインや包装の改善にも取り組んだ。

変化に対する周囲の心配と地域の巻き込み

村瀬氏はこれまで、仲卸の業態でマグロ一体を数万円の金額単位で近隣の業者に販売していた商売から、加工したパッケージ商品1個数百円への転換を推し進めたが、当初は周囲からは心配と懐疑の目で見られていたという。それまで、尾鷲から域外に商品を出していくという考えがなく、安定した取引先と定型の商売をしていた地元の人には、イメージができなかったのではないかと村瀬氏は話す。

「実家に戻り、田舎で商売をしていく難しさを痛感しており、商売の勉強を必死にしました。青年経営者との勉強会にも継続して参加し、都会の経営者から刺激も受けていました。感覚で商売をやって、たまたまうまくいくことがあったとしても、事業として成功する確率も低く、失敗した時の振り返りもできないのではと考えていました」

村瀬氏が尾鷲に帰ってきた当初から支援してきた尾鷲商工会議所の中村課長は、次のように話してくれた。

「田舎の人は、新しいことを受け入れることに抵抗を感じることも多く、そんな事をやってもどうせうまくいかないという考えを持ちがちです。村瀬さんは、尾鷲に戻ってから、地域の繋がりに積極的に顔を出し、任せられる役割を断らずに引き受けていく中で、街との繋がりを着実に広げ、深めてこられました。こうした姿勢が、徐々に周囲に理解者と仲間を作ることに繋がったのだと思います。」

事業承継と食品製造に徹するための投資の決意

村瀬氏が事業を承継する前に、商工会議所の支援を受け、小規模事業者持続化補助金を活用したことがある。その際に提出した事業承継計画では、先代との話し合いを経て、将来、事業を承継することを記載し、その計画書どおり令和2年に事業を承継した。

事業を承継するにあたり、販路が年々細っていく鮮魚販売型での仲卸業態から、鮮魚を加工し、消費者向けの商品として販売する業態へ早急に移行する必要があると感じていた。また、食品衛生の観点から食品加工工場にHACCP ※の対応が強く求められるようになったことも、その後の事業判断に影響を与えた。

「尾鷲から域外で商品を販売していくため、商工会議所や金融機関の協力を経て、展示会に出展しましたが、出展した商品を販売してくれる事業者の存在を知り、自社は製造に徹するという立ち位置をとった方が良いと考えました」と村瀬氏は話す。

マグロの角煮の販売量を増やすためには、HACCPに対応した工場の設置と設備の導入、商品の情報を発信していくアンテナショップが必要であると考え、これらの投資に踏み切ることにした。

「金融機関、商工会議所も全面的に応援すると言ってもらえましたし、何より妻が賛成してくれたことが心強かったです」

※ HACCP

食品の安全性を確保するための衛生管理手法。食品の製造・加工・流通の各工程において、食中毒菌の汚染や異物混入などの危害要因を事前に分析し、それらを除去または低減するために特に重要な工程を継続的に管理することで、製品の安全性を確保することを目的としている。

事業承継・引継ぎ補助金の申請と補助金の活用用途

村瀬氏が取り組もうとした「廃棄していたマグロの端材を活用した居酒屋向けの商品を開発・販売」は、革新的な取組であり、事業承継・引継ぎ補助金を活用できる可能性があることを商工会議所から聞いた。

そこで、事業計画全体において、自社商品の情報発信のために設置する「アンテナショップ」の工事にかかる費用を対象とし、補助金の申請に挑戦することにした。

補助金の申請準備と計画策定にあたっては、村瀬氏と商工会議所の中村課長、計画書作成を支援する専門家の3人で、数回の打ち合わせを行い、書類の準備と計画策定を進めた。

計画の策定期間中は、3人でLINEのグループを作成し、打合せの時間以外でも頻繁にコミュニケーションを取りながら、計画の具体化を図ったという。

補助金の申請を通じた計画策定は、計画を事前に準備して事業に取り組むスタイルをとる村瀬氏には相性が良く、設備投資を行い、投資を回収するプロセスを定期的に振り返る機会に繋がっているという。

「意識をしていても、計画の形にしていないと、忙しい時に振り返りがおざなりになってしまいます。計画として可視化することで、自分の考えを整理する上では良かったと思います」

尾鷲金盛丸の今後のチャレンジ

事業承継のタイミングを機に、投資のチャレンジを経て、従業員を5人から10人に増やしている。販売面に関しては、取引商社が様々な販路を開拓してくれており、業績は好調である。

一方で、現状の課題は、地域のマグロ漁獲量が低下しており、限られた資源をどのように製品化し、流通させていくかが鍵になっている。

「未利用部位を適切に利用し、消費者に向けた製品と業務用の食材に分けて製品計画を策定しています」

さらに未来に向けては、地域の水産加工を牽引する立場で、尾鷲の地域で育つ次世代のこどもたちに、会社の成長を示していきたいと考えている。地域の人材の雇用を増やし、村瀬氏が尾鷲にUターンする際に志した“地域を盛り上げていく“ことを実践したいと話す。

尾鷲商工会議所の伴走支援活動

尾鷲市では、尾鷲市、信用金庫、商工会議所の三機関で協議会を設置し、地域の事業者を一体で支援する活動を行っている。海産物の加工品は地域外の潜在的な需要があり、水産関連の事業者の販路拡大支援に注力しているという。

「世に出ていない尾鷲地域の産品がたくさんあり、それら産品を発掘し、販路開拓支援の道筋に載せようとしています」と尾鷲商工会議所の中村課長は話す。

尾鷲金盛丸に対しても、長年の支援を継続しており、補助金の申請時の計画策定支援に留まらず、年間を通じて計画のフォローアップと販路開拓支援を行っている。

尾鷲商工会議所の支援活動方針としては、事業者への巡回訪問を継続して行い、「待ちの姿勢から、外へ打って出る姿勢」への意識転換を働きかけているという。

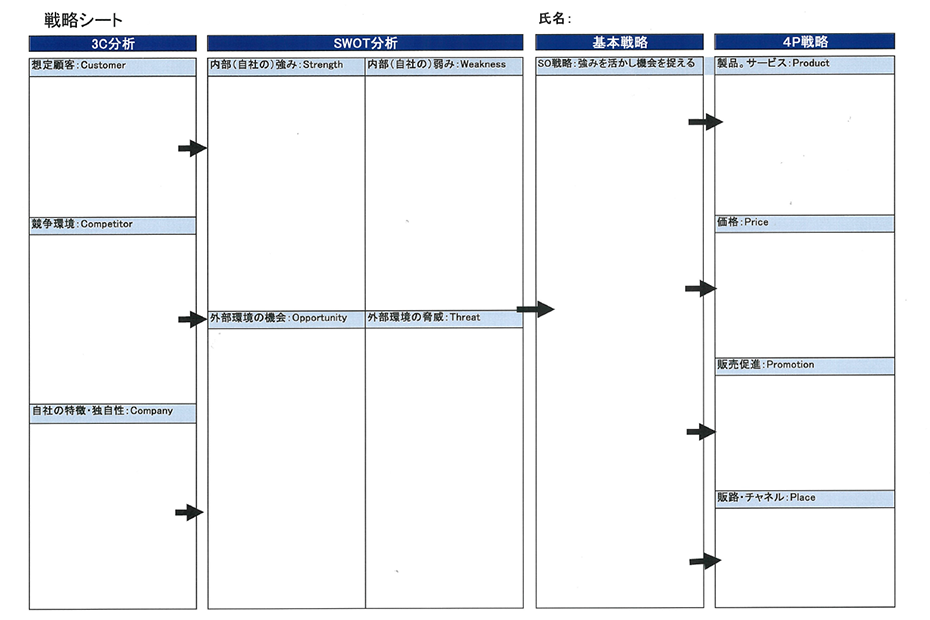

さらに、地域の事業者支援の工夫としては、ベテランの経営指導員と若手の職員を含めた会議所全体で一定のレベルで伴走支援を実践するため、事業者へのヒアリングと支援の方向性を可視化して共有するための「戦略シート(PDF)」を使っている。

今回は、産業と人口の減少に向き合う街の事業者と商工会議所の連携活動を取材した。

今後も、全国各地特有の課題を踏まえた補助金活用事例を継続的に紹介していきたい。

| 活用した補助金:事業承継・引継ぎ補助金 |

| 年度:令和3年度 |

| 枠・型:経営革新枠 |

※本ページに掲載している補助金活用事例は過去の補助制度によるものであり、現在の補助制度とは異なります。

最新の補助要件については、必ず各制度の公式情報をご確認ください。

企業データ

- 企業名

- 尾鷲金盛丸

- 創業

- 1930(昭和5)年

- 従業員数

- 10人

- 代表者

- 村瀬 晃健 氏

- 所在地

- 三重県尾鷲市港町10-14

支援機関データ

- 支援機関名

- 尾鷲商工会議所

- 所在地

- 三重県尾鷲市朝日町14-45