2025.10.14

- 製造業

- ものづくり補助金

地域支援機関とともに生産性向上に取り組む企業事例(株式会社日本超特急部品)

「超特急」の部品加工に挑む製造業~地域支援機関とともに駆け抜ける成長の軌跡

この記事のポイント

- 短納期ニーズに着目し創業、ファブレスから自社工場取得へと成長

- ものづくり補助金を活用して機器を導入。超短納期体制を強化し、生産効率の向上を実現

- CAD/CAMによる未経験者でも対応可能な仕組みづくりと女性活躍推進

- 京丹後市商工会による現場密着型の伴走支援が企業成長を後押し

株式会社日本超特急部品は、その社名が示す通り「短納期対応」を強みに、全国から多様な試作・開発案件を受注している金属加工企業である。2017年の創業当初は工場を持たないファブレス形態でスタートしたが、納期対応に限界を感じ、自社工場の取得に踏み切った。

創業当初から京丹後市商工会の支援を受け、資金調達や自社工場取得を実現し、2019年にはものづくり補助金を活用して生産体制を強化した。CAD/CAMを活用した仕組みづくりにより、未経験者でも対応可能な加工体制を整え、女性社員の活躍と働きやすい職場環境の整備にも成功している。

商工会の支援は、経営者のビジョンに寄り添う伴走型支援であり、地域発の革新的な製造企業の成長を支える好事例となっている。

短納期ニーズに着目した創業と伴走支援者との出会い

株式会社日本超特急部品の吉村社長は、地域の中堅金属部品製造会社において20年間のサラリーマン経験を積み、部品の組立や営業に従事してきた。その経験を通じて、短納期(特急部品)に対する需要の高まりを実感し、2017年に個人事業として創業した。同業他社が敬遠しがちな短納期ニーズに応えることで、付加価値を提供できると判断したのである。

創業当初は、ファブレス形態で金属部品加工のブローカー的な業務からスタートした。また、「日本超特急部品」を商標登録し、特急部品のブランド価値の向上を図るため、「単なる値引きの価格交渉は受け付けない」という方針を掲げた。

創業後、大学や研究機関、製造業の開発部門などから、設計変更による新たな部品の調達や部品の紛失、取引先の休業といった事情により、短納期で対応を求められる案件が舞い込むようになった。これらの引き合いの大半はホームページ経由であり、取引先は日本全国に広がっていった。

しかし、納期が加工場を提供する協力会社に左右されることが多く、「短納期」というコンセプトに支障を来すようになった。そのため、自社工場の取得がその後の課題となった。

2018年には他社の工場を間借りし、中古のマシニングセンターを導入して一部の加工を内製化したものの、すぐに限界を感じた。そこで、創業当初から加入していた京丹後市商工会の吉岡経営支援員に相談し、助言を受けながら、自社の将来を見据えた“経営拡大計画”を策定した。

この計画は、数千万円規模の融資を必要とする挑戦的な計画であったが、金融機関からの融資につながり、2019年には株式会社に法人成りして、自社工場を取得するに至った。工場の物件も吉岡経営支援員のコーディネートによるものであった。

内製化による短納期対応力の強化とものづくり補助金の活用

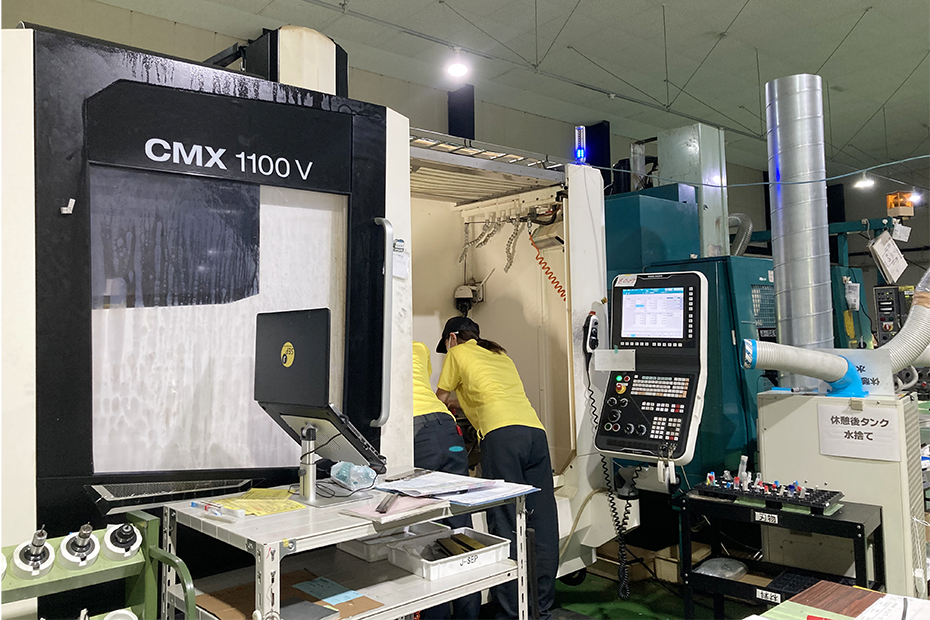

事業目的である「超短納期」を達成するためには、超特急で加工するためのさらなる生産体制の確立が不可欠となった。しかし、創業当時は、製造の大半を協力会社に依存しており、協力会社の受注状況によって、同社が求める短納期では受注を断られるケースが頻発し、事業は頭打ちの状態となっていた。加えて、2018年当時、自社の中古設備では、精度や剛性の面で対応できない案件が増加していた。このような背景から、社外への依存から脱却し、高精度かつ短納期に対応できる内製化の推進が喫緊の課題となっていた。

吉村社長は資金面での制約がある中、必要な設備を慎重に検討し、当社の事業にとって汎用性が高く、扱いやすく、内製化率を高められるものとして立型マシニングセンターを選定した。

設備導入にあたっては、吉岡経営支援員との相談の中で「ものづくり補助金」の活用を計画した。補助金申請は“経営拡大計画”の設備投資計画に基づき策定し、吉岡経営支援員からは、当社のビジョンや現場業務の実情を踏まえた申請書の文面や数値の示し方に関する助言を受けつつ、自社の構想をより実現性の高い事業計画へと練り上げた。

吉村社長は吉岡経営支援員を「創業当初から当社の事業を知っていただき、設備のことに限らず、何でも相談できる信頼感がある」と語る。一方、吉岡経営支援員も「当社はビジョンが明確であり、支援した経営拡大計画は金融機関にも伝わりやすかった。」と振り返る。

京丹後市商工会による補助金支援と経営力再構築伴走支援の実践

京丹後市商工会では、ものづくり補助金や事業再構築補助金の支援に積極的に取り組んでいる。同商工会の補助金に関する支援は、採択のみを目的とした申請書類の作成代行のようなものではない。事業者の課題設定に重点を置き、中でも製造業支援においては、現場の理解を重視している。経営支援員が“実際に現場へ足を運び”、設備投資の妥当性を事業者と共に検討するなど、実践的な支援を行っている。

また、策定した事業計画が社内に浸透し、着実に実行されることを志向しており、計画が形骸化しないようフォロー支援を徹底している。支援体制としてはペア制を導入し、経営支援員同士がノウハウを共有することで、支援品質を担保し、若手人材の育成にも活かしている。

こうした取り組みの背景には、過去の支援において、計画が現場に根付かず、実効性に乏しいケースが多かったという反省があった。商工会として対応策を思案しているときに、中小企業庁の「経営力再構築伴走支援ガイドライン」を知り、これを用いて支援体制を整備し、より実効性の高い支援を推進している。

さらに、京都府商工会連合会の方針に従い、同ガイドラインに基づく経営支援員の目標設定を行うことで、人事評価に活用し、組織全体としての支援品質の向上にもつなげている。

ものづくり補助金活用後の変化~効率化と働きやすさを両立する職場へ

日本超特急部品は、立型マシニングセンター導入により、精度・スピード・が大幅に向上。同社の革新的な「超短納期体制」がさらに強化された。

同社の提供するサービスは、機械設備による加工だけにとどまらない。取引先から届く複雑な図面を独自に開発したCAD/CAMによって、誰でも扱える形に変換するシステムを構築。加工現場の担当が手順や必要な工具を属人的に判断するのではなく、事務所全体でCAD/CAMを使って指示書を作成するものだ。

このシステムにより熟練職人でなくとも対応可能な指示書に変換し、機械加工まで一貫して行える体制を整備した。結果として加工現場の担当者が悩むことなく、機械の稼働率を上げることに繋がっている。

このシステム導入は、短納期対応を支えるだけでなく、未経験者の即戦力化や多様な働き方にも貢献しており、当社のビジネスモデルを支える重要な仕組みとなっている。

吉村社長によれば、「“創業したばかりの当社が、金属の機械加工に精通した作業者を集めるのは至難の業”という前提から、初心者でも作業しやすい仕組みを考えた。そして入社のハードルを下げた結果、多くの未経験の女性を採用した。今では貴重な戦力として活躍していただいている。」という。

さらに同社では、柔軟で働きやすい職場環境の整備にも注力している。年間130日の休日制度や定時退社制度を導入し、ワークライフバランスの向上を図っているほか、棚や足場の工夫など、現場の物理的環境にも配慮するなど、女性が働きやすい職場づくりを推進している。

また、ショート動画によるマニュアルなどの整備や、加工データの作成など、テレワーク業務の範囲も拡大にも取り組んでいる。吉村社長によれば「コロナ禍を機に製造業におけるテレワークや職場環境の改善について熟考した」ことから、こうした取り組みを通じて、社内では加工担当者同士で技術を教え合うなど、職場の風通しもさらに良くなっている。

課題と今後の展望

ものづくり補助金活用直後は、米中貿易摩擦やコロナ禍の影響を受けて業績が低迷したものの、3年前から持ち直してきている。現在の課題は、機械稼働率のさらなる向上と人員配置の最適化である。これらの改善に向けては、「当たり前のことをきちんと行う」ことを基本方針とした仕組みづくりに取り組んでいる。

今後は加工精度や外観などの品質面の向上にも注力する方針であり、そのための職場環境の改善や新たな機械の導入も検討している。

受注体制においては、短納期品案件に限らず幅広い依頼に対応しており、加工品は半導体や自動車などの特定の分野へ依存しすぎないなど、リスク分散型の受注体制を構築している。吉村社長は、「将来的には台湾での現地生産を含む海外展開も視野に入れており、具体的な検討を進めている。」という。

創業から現在に至るまで、京丹後市商工会による伴走支援は、経営者のビジョンに寄り添い、人材、資金、制度活用、職場環境整備など、多岐にわたる課題に対応したものであり、地域発の革新的な製造企業を育て上げた好事例である。

| 活用した補助金:ものづくり補助金 |

| 年度:2019年 |

| 枠・型:一般型 |

企業データ

- 企業名

- 株式会社日本超特急部品

- 設立

- 2019年(創業:2017年)

- 従業員数

- 8名

- 代表者

- 吉村 智敦氏

- 所在地

- 京都府京丹後市大宮町下常吉181

支援機関データ

- 支援機関名

- 京丹後市商工会

- 所在地

- 京都府京丹後市峰山町杉谷836-1