2025.08.14

- 製造業

- ものづくり補助金

地域支援機関とともに生産性向上に取り組む企業事例(合同会社糸賀製餅店)

伝統と革新で生き残る。老舗製餅店が歩んだ補助金活用と経営の革新

この記事のポイント

- 添加物不使用で48時間柔らかさを保つ独自製法「斐伊もち製法」を開発

- 商工会の支援を受け、3度目の挑戦で「ものづくり補助金」に採択

- 機械化と販路拡大で納品先は20店舗から42店舗に倍増

島根県出雲市斐川町で半世紀以上にわたり餅づくりを続けてきた糸賀製餅店は、祝い事の簡素化に直面しながらも、地域産のもち米を活かした製造にこだわり続けてきた。同社は、こうした困難を乗り越えながら、独自の製法による“無添加の柔らかもち”の製造技術を確立した。

卸先となる地域のスーパーが増える中、コロナ禍による巣ごもり需要の高まりにより売上が伸び、製造が追いつかない状況となった。これを受けて、ものづくり補助金を活用し、包餡機や洗浄機を導入。繁忙期の負担軽減と販路拡大の両面で成果が上がった。

補助事業の終了後も、地元の支援機関や大手パソコンメーカーとの連携により、製造ラインの最適化に向けた支援が進行している。伝統と革新を融合させた糸賀製餅店の挑戦は、全国展開や輸出も視野に入れながら継続しており、地域の中小企業が持つ可能性を示す好例を紹介する。

地域文化に根ざした餅屋の挑戦と“斐伊もち製法”の誕生

肥沃な土地と豊富な水資源に恵まれた島根県斐川町は、古くから米どころとして知られ、水稲栽培が地域の主要産業として根付いている。糸賀代表の両親も農業を行っていたが、昭和51年に農業から転身し、餅製造業を始めた。創業当初は、祝い事に餅が欠かせない文化が根強く、地域のもち米を持ち込んで加工する餅屋が5軒ほど存在していた。

その後、糸賀代表の父が他界。「父が亡くなったとき、家業を継ぐかどうか迷った。しかし、母や親戚とともに続けていくしかないと決意した。最初は委託加工業だったが、粗利も高く、経営は堅調だった」と糸賀代表は当時を振り返る。その後、近隣に県営住宅の建設が決まり、区画整備に伴って、自社の土地を集約し、金融機関から借入をして工場を建設した。

しかし、2000年代に入り、祝い事の簡素化が進むにつれて餅の需要は徐々に減少した。糸賀製餅店は、喫茶事業や催事販売、百貨店への出店など新たな挑戦を試みたものの、赤字が続いた。「デパートでの販売は夢だったが、相当な赤字を出した。困り果てて地元の斐川町商工会に相談したところ、『事業を広げすぎるのはやめて、地域の餅店として集中すべき』との助言を受け、目が覚めた」と語る。そして「餅屋としての原点」に立ち返る決意を固めた。

餅は、でんぷんの再結晶化によって時間が経つと固くなる。特に良質な地元のもち米では、朝についた餅が夕方には硬くなってしまう。そこで糸賀代表は、「触ったときに柔らかい方が売れるのでは」と考え、48時間柔らかさを保てる製造技術を開発した。この技術を「斐伊(ひい)もち製法」(“日持ち”の語呂合わせ)と命名し、特許申請はせず、製造方法は非公開としている。

この製法により、48時間柔らかさを保つことが最大の特長となり、他社には真似できない当社の強みとなっている。

コロナ禍を追い風に、ものづくり補助金で生産体制の革新に挑む

「地域の餅店」としての事業に集中した糸賀製餅店は、地域のスーパーへの販路を拡大したが、令和に入ってコロナ禍に見舞われた。巣ごもり需要が追い風となり、スーパーでの売上は堅調に推移した。「コロナ禍は当社にとって追い風だった。持ち帰り需要が増えたことで、スーパーでの当社製品の売上は落ちなかった。」と糸賀代表は語る。

社員の始業時間は8時であったが、スーパーに卸すには8時に工場から出荷する必要があった。最初は6時から製造を開始し、スーパーに納品していたが、売上の増加に伴い、作業開始時間は5時、さらには4時と早まり、現場は次第に疲弊していった。

特に、お彼岸など季節の行事では4日間にわたり、毎日2,000個から3,000個の餅を製造する必要があった。この期間はほぼ働き詰めとなり、製造現場の負担は大きかった。人手不足が顕在化し、餅製品の量産体制の整備が課題となった。

これまで包餡作業は手作業で熟練者4名が担当していた。餅をつき、分割機に投入する作業も同じく4名で行い、2,000個の製造に約3時間を要する。いずれも何十年もの経験を持つ熟練者であるが、自動包餡機を導入すれば、未経験者でも対応可能となる見込みである。

こうした背景から、糸賀代表は製造の効率化と量産体制の構築を目指し、「ものづくり補助金」への申請を検討するに至った。

粘り強く挑んだ補助金申請、商工会の支援で設備投資へつながる成果に

補助金申請にあたっては、斐川町商工会の支援が大きな力となった。斐川町商工会は丁寧なヒアリングを通じて、糸賀製餅店が持つ伝統的な技術や独自製法の価値を、工程改善や体制強化の観点から「革新的取組」として事業計画に落とし込むことを支援した。

糸賀代表は、過去2回の不採択にも屈することなく、商工会の担当者とともに申請書を見直し、抽象的・定性的な表現を数値化することで、事業計画の説得力を高めた。「感覚でやっていたことを、支援機関との対話を通じて数値で“見える化”できたのが大きかった。それでこの取り組みが面白くなってきた。」と語る。

斐川町商工会の現担当である佐々木経営指導員は、次のように述べている。「当商工会に赴任後、糸賀製餅店の過去の申請履歴を丁寧に確認した。不採択だった申請書では、期待される成果が定性的であったが、採択時の申請書では具体的に数値化されており、相当の進化が見られた。」

こうして斐川町商工会に相談を重ねながら、糸賀製餅店は3度目の挑戦でついに採択を勝ち取り、自動包餡機と専用洗浄機の導入に至った。

ものづくり補助金活用の成果~製造のピークに対応し、販路強化につながる

補助金の活用により、自動包餡機と専用洗浄機を導入することで、安定的な量産体制への第一歩が実現し、同社にとって次の飛躍への足がかりとなった。「お彼岸やお盆のピーク時には、3日間24時間体制で作業していた。それが機械導入によって一気に楽になり、現在では7時間で作業が完了するようになった。社員の負担も大きく軽減された」と糸賀代表は語る。

補助金採択当時、卸先のスーパーの店舗数は20店舗だったが、現在では42店舗にまで拡大している。柔らかい状態が長持ちする製造技術を活かし、域外への販路拡大も進展。広島県の大手スーパーへの卸売が実現したほか、テレビ取材を受けるなど、認知度と信頼性の向上にもつながり、地域に根ざしながらも、全国展開への足がかりを築いている。

糸賀代表は「販路拡大を考えられるようになったのは、ものづくり補助金を活用して設備投資ができたからである。それまでは現場が疲弊していた。」と振り返る。

計画書に記載した内容を「絵に描いた餅」に終わらせることなく、日々の生産量を増やすための営業活動の強化が今後の課題である。そのため、平常時の生産量を確保するために、さらなる営業活動の強化にも動き出している。新たにUターンで当社に入社した元営業マンの活躍もあり、社内体制の強化が進行中である。

糸賀代表は「当社は固定費率が高いので売上が損益分岐点を超えると収益性が飛躍的に向上する」と述べ、社員全体を巻き込みながら、営業強化の課題解決に取り組んでいる。

「もち屋は餅で勝負」──地域から全国、そして海外を展望

補助金を活用して量産体制の第一歩を実現した一方で、新たな課題も明らかとなった。機械設備の導入により、生産のピーク時には時間当たりの製造量が増加し、作業時間の短縮にも寄与している。しかし、生産量がさほど多くない平常時においては、機械を稼働させるための段取りや洗浄時間を考慮すると、手作業の方が効率的であるとの判断に至っており、機械稼働率を高める余地が残されている。また、機械稼働時においても、手作業の工程が機械の製造スピードに追いつかず、ボトルネックとなっている。

こうした製造面で新たな課題を抱えた糸賀代表は、地元の大手パソコンメーカーの工場見学に参加し、同社に製造全体の生産性向上の相談をした。

現在、同社と連携し、製造ラインや動線の最適化、作業工程の見直しに向けた取り組みを進めており、改善に向けた模索が続いている。

これらの支援は、斐川町商工会および島根県の中小企業支援センターのコーディネートによって、専門家派遣制度を活用して実施されている。

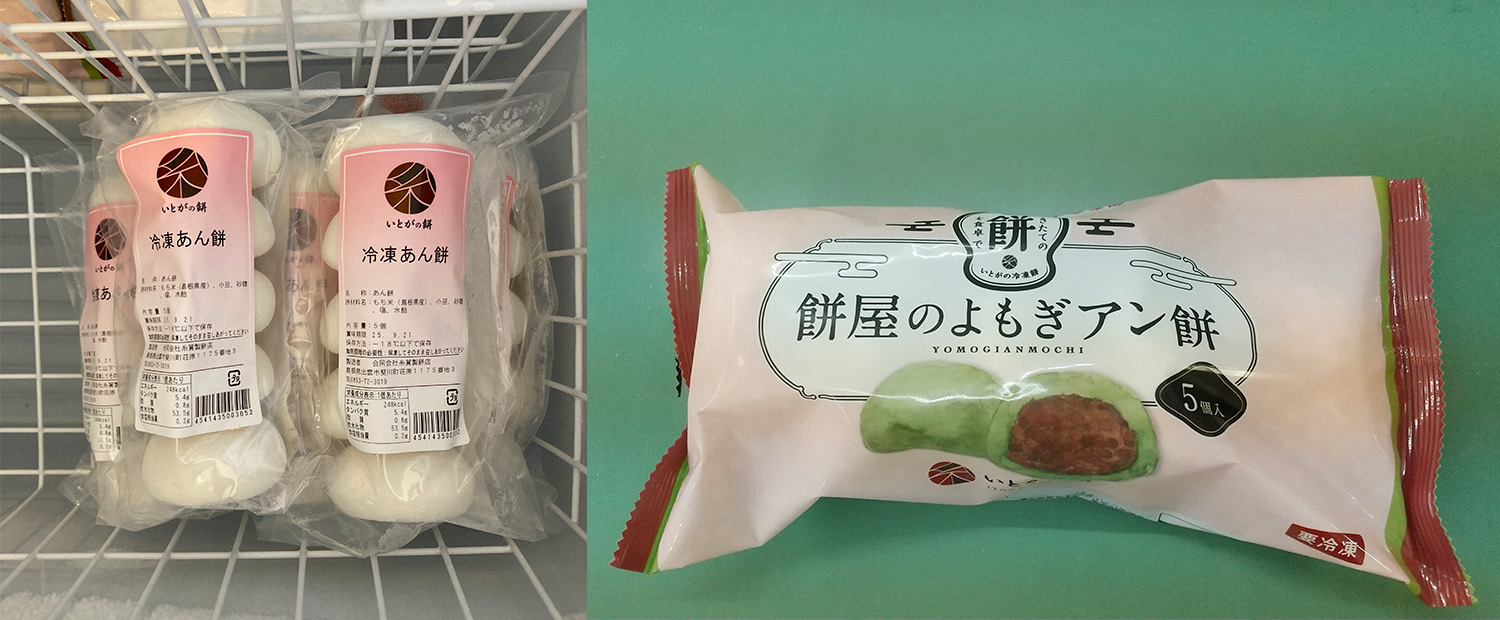

さらに、糸賀代表は「つきたての餅を瞬間冷凍し、冷凍餅として販売する」ことを目指して、数年前に冷凍餅を製品化した。現在は自社のオンラインショップで販売しており、品質の高さと長期保存の利便性から売上も増加している。冷凍餅の展開は新たな主力製品としての成長が期待され、糸賀代表は海外への販路開拓にも関心を示しており、今後の展開が注目される。

「経営が厳しい時期には、“どうやってやめようか”と考えていたこともあった。しかし今は、“いとがの餅”として、次の世代に残していけるかもしれないと思えるようになった」と糸賀代表は振り返る。

補助金をきっかけに、老舗餅店の挑戦は、今も続いている。

| 活用した補助金:ものづくり補助金 |

| 年度:2021年度(第6次) |

| 枠・型:一般型(通常枠) |

企業データ

- 企業名

- 合同会社糸賀製餅店

- 設立

- 2019年

- 従業員数

- 14名

- 代表者

- 糸賀 新吉 氏

- 所在地

- 島根県出雲市斐川町荘原 1175-3

支援機関データ

- 支援機関名

- 斐川町商工会

- 所在地

- 島根県出雲市斐川町上庄原1749-3