2025.02.20

- 製造業

- 事業承継・M&A補助金(旧事業承継・引継ぎ補助金)

支援機関とともに生産性向上に取り組む企業事例(隈部刃物製作所)

地域伝統工芸の事業承継に補助金を活用、生産性向上と販路開拓に挑戦

熊本県商工会連合会 特任支援課 県南支部 特任経営指導員 原田真幸氏(右)

熊本県美里町商工会 経営指導員 清見康弘氏(左)

この記事のポイント

- 先祖から受け継ぐ伝統工芸の技能を事業の強みの中心に設定

- 全国から募った若手職人を新規雇用して生産能力を向上

- 「道具にこだわりを持つ」層をターゲットに設定、販路開拓に挑戦

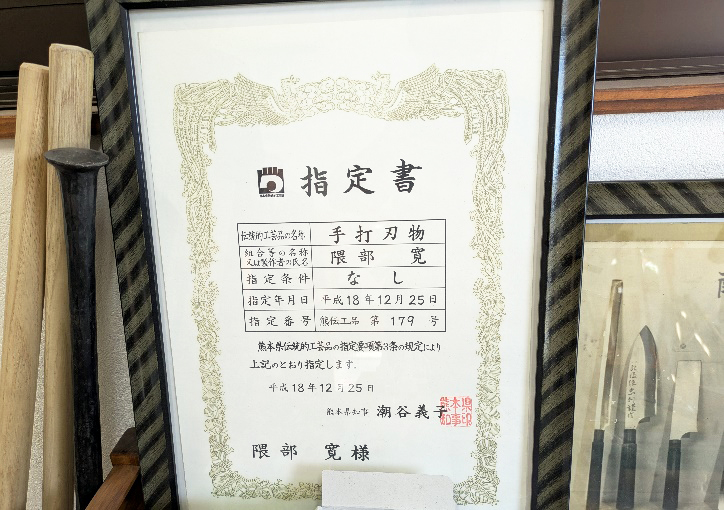

隈部刃物製作所は、熊本県中部にある山あいの街、下益城郡美里町に所在する鍛冶工房である。創業は1921(大正10)年であり、現代表の隈部智大氏の曾祖父が戦前の武器としての刃物需要に対応する事業を開始した。当製作所は、京都鍛冶の流れを汲む「菊一文字」の紋章を受け継ぎ、これまで地域の神社に奉納刀を献上してきた実績も持つ。戦後は鉈や包丁、農工具に製品を変え、職人が刃物を仕事の重要な道具として使う上でのこだわりや細かいニーズに対応する形で事業を営んできた。2006(平成18)年には、熊本県の伝統的工芸品に指定されている。

「残していくべきもの」と「変えていきたいもの」

代表である隈部智大氏は、大学卒業後、すぐに父が営む隈部刃物製作所に入所した。当時から、ゆくゆくは家業を継ぐ意志を持っており、外の会社に勤める経験を積むよりも、最初から家業の現場で働くことを選択した。

伝統工芸としての家業を残していきたいという気持ちと、販売先が地域に限定されているがゆえに事業そのものの価値を高めることが難しいとの課題意識を持っていた。

「地元の人に使ってほしいという想いに偏っていて、商売の形態を時代の変化に合わせて変えていくことが後回しになりがちです。結果として地域全体の産業として見ると、衰退につながっているように感じます」

反面、伝統工芸の担い手として、小規模事業者が大企業による大量生産ではカバーできない顧客の細かな要望に柔軟に対応していくことに価値を感じていたという。

「大企業が低コストで製品を大量に生産することで応えられる顧客ニーズと、小規模事業者が職人の技能によって対応する細かな顧客のニーズは、そもそもニーズの種類が異なります。自分たちが顧客に製品を売っていこうとする中で、どの種類のニーズに応えていくべきかという選択の問題だと思っています」

生産者がインターネットや動画で情報を伝え、顧客が情報を受け取って行動していくことが当たり前になった時代だからこそ、残していくべき伝統工芸の価値を顧客に伝えることができていないということは、事業として伸びしろがあるという意味が含まれていると隈部代表は話す。

職人として仕事と事業を考える日々

隈部代表は、当製作所に入所した当初、自分自身が何もできないことでの辛さを感じていたという。インターネットの力を使って、情報を発信していくようなことはできたとしても、職人としての技能習得は地道に仕事を通じて経験を積んでいくしかなかった。

工業化や大量生産ではできない、職人の手で顧客のニーズに合わせて対応していく部分に魅力を感じるからこそ、技能の習得のために自分の目と手を養うしかない。

「職人である父の仕事を見て覚え、自分でやってみることで覚え、顧客から販売した製品に対する意見をもらって技能を習得してきました。特に、顧客からもらう意見の量が職人の成長に大きな影響を与えると考えます」

一方、業界全体を見渡せば、当製作所と同じ業種・業態である鍛冶屋の多くが事業者の高齢化により減少している。これから先の時代に向けて事業を承継するにあたり、自社の製品を販売することで「顧客が持つ複数のニーズのうち、自社がその中のどのニーズを満たすことを目指すのか」を考え続けていたという。

「狩猟用のナイフを作って欲しい。今はこういうものを使っていて、刃の部分はこういう長さと形状で、握り手の部分はこういう素材にして欲しい。あわせて、皮のケースも作って欲しい。このように商売の大事な道具づくりを相談してくれる顧客がいます。こういう相談はわれわれが断ったら、顧客はどこにも相談を持っていくところが無くなってしまう」

工業化や大量生産ではできない、職人の手で顧客のニーズに合わせて対応していく部分に魅力を感じるからこそ、技能の習得のために自分の目と手を養うしかない。

「職人である父の仕事を見て覚え、自分でやってみることで覚え、顧客から販売した製品に対する意見をもらって技能を習得してきました。特に、顧客からもらう意見の量が職人の成長に大きな影響を与えると考えます」

一方、業界全体を見渡せば、当製作所と同じ業種・業態である鍛冶屋の多くが事業者の高齢化により減少している。これから先の時代に向けて事業を承継するにあたり、自社の製品を販売することで「顧客が持つ複数のニーズのうち、自社がその中のどのニーズを満たすことを目指すのか」を考え続けていたという。

「狩猟用のナイフを作って欲しい。今はこういうものを使っていて、刃の部分はこういう長さと形状で、握り手の部分はこういう素材にして欲しい。あわせて、皮のケースも作って欲しい。このように商売の大事な道具づくりを相談してくれる顧客がいます。こういう相談はわれわれが断ったら、顧客はどこにも相談を持っていくところが無くなってしまう」

事業承継前の商工会との接点

将来、家業を継ぐイメージを抱く中、学校を卒業した後に外部での社会経験を積むことなく、家業の現場に入ることにした隈部代表は、商工会青年部に入り、活動に参加し始めた。商工会の活動に参加し、良かったと思う点は、他の経営者から様々なアイデアをもらえたことであるという。

「自分ひとりで仕事のことを考える際、どうしても職人寄りの視点で、ものづくりと顧客のことを考える傾向にあります。そういったシーンで、他の経営者からは、作った道具を見込み客に使ってもらう経験をしてもらってはどうか、というような自分では思いつかないアドバイスをもらったことがありました」

また、先輩経験者の立ち振る舞いを見て、人脈の作り方、社会人としてのあり方を学んだという。

事業承継の経緯

工房で働き始めて8年の年月が経過した時期、父から、そろそろ事業を承継していこうかという会話が切り出された。相応の時間をかけて自分自身が少しずつ技能を習得してきたこと、父親自身が自分の年齢を考えて、自然と事業承継の流れになったのであろうと隈部代表は話す。

「父としても、口頭では説明しづらい所があったと思います。8年の歳月をかけて一緒に現場で働き、仕事を通じて父から事業を学んだことがスムーズに承継に至った理由だと思います。また、事業承継の話が出る前から、商工会が主催するセミナーや勉強会に参加させてもらい、経営に必要な理念などのテーマを考える機会を持てたことも良かったと思います」

工房で働き始めた頃から、家業に対しては自分自身が責任を感じながら仕事をしてきた自覚があり、伝統工芸の良さを理解して受け継ぐことそのものが、父親が大切にしていた事業に対する理念を引き継ぐ意味を持っていたのではないかと振り返る。

経営指導員との出会い

「初めてお会いしてから6年になります。事業承継の前から、販路開拓のための取り組みなどの支援をしてきました。最初は隈部さんのことを知らなかったので、雑談から始めて、日々課題に感じていること、情報として必要としていることなどを丁寧に聴くようにしていました」と美里町商工会の清見経営指導員は話す。

当時は、まだホームページを作る前だったため、ホームページを作ることの支援に加えて、販路を開拓していくための計画を作ることを提案し、隈部代表と一緒に計画づくりに取り組んだという。

その後、美里町商工会の担当経営指導員から、「後継者として支援したい事業者がいるので、一緒に支援に入って欲しい」と特任支援課の原田経営指導員に対して相談が行われた。

熊本県商工会連合会は、事業承継の支援に注力しており、その支援を行う主体が特任支援課である。

相談を受けた原田特任経営指導員は、熊本県事業承継・引継ぎセンターが主催する後継者育成塾を隈部代表に案内し、隈部代表から後継者育成塾の参加申し込みをいただくこととなった。

「後継者育成塾にご参加いただき、事業を承継する上でのポイントを学んでいただいたと記憶しています。後継者同士の横の繋がりづくりにも積極的に参加いただいたと思います。加えて、事業承継を契機に、ビジネスとしての変革に挑戦したいというお話をされていたので、挑戦されたい取り組みを具体的に伺いながら、必要な費用の一部を補助する補助金として事業承継・引継ぎ補助金をご紹介しました」と熊本県商工会連合会 特任支援課 原田特任経営指導員は語る。

補助金申請と計画作成を通じた後継者自身の気づき、思考の変化

事業として引き継いだ伝統工芸を、未来に向けて持続可能なビジネスに変えていく必要があると考えていた隈部代表は、父と自分の二人が今までのやり方で製品製作を続けることに限界を感じていた。

「工房で働く人を増やしていくことを念頭に作業場を拡大の上で機械を導入し、人の手作業と機械ができる作業の見直しを行うことで、人が働く上でより良い環境に変えていきたいというのが一段階目の変革の構想でした。人手を増やすことも含めて生産性の向上を実現できれば、作れる製品の数も増え、販路の拡大にも繋げることができるというのが二段階目の変革の目標です」

補助金申請のための計画づくり、申請書の作成については、隈部代表がひとりで作成した。商工会経営指導員の必要書類の具備と内容チェックの支援を経て申請を行い、事業承継・引継ぎ補助金 第6次公募の経営革新枠に採択された。

「事業承継・引継ぎ補助金の申請に必要な書式が、実にうまく作られていました。事業の現状を見つめなおした上で、何を、どのくらい、どう変えていきたいかを文章化して記入する流れになっていました。否が応でも事業の現状と向き合わなければならない。そして、自分の頭の中で考えていることを言語化する意味を感じることができました」

従業員を雇用し、事業を拡大しようとする中で、これから仲間になる人たちに、自分が考えていくことをしっかり伝えていく必要性を感じ、補助金申請の過程で自分の思考を言語化することができたと隈部代表は語る。

共に働く仲間との出会いと今後の事業の展望

隈部刃物製作所は補助金の採択を受け、工房のスペースの拡張工事と機械設備の導入を行った。その後、一緒に働く仲間を増やすべく、ニッポン手仕事図鑑(https://nippon-teshigoto.jp/)という日本の伝統工芸を残すための情報サイトにて、インターンシップ経験を通して共に働く仲間を募る発信を行った。結果、全国から70名を超える応募があり、その中から8名のインターンシップを受け入れ、さらに3名を選考して採用に至った。

「美術系の大学で金属加工や木工技術を学んだ仲間が一緒に働いてくれることになりました」

補助金申請の過程で、中期の事業計画を作成したことも、仲間が増えた中で、目指すべき目標や現状の認識の目線を合わせる上で役に立っているという。

「計画を作成していなかったら、事業そのものが行き当たりばったりになっていたと思います。そして、向かっていくべき未来の方向性がイメージできなくなっていく。それが自分ひとりの中であれば仕方ないと割り切れるとしても、仲間と一緒に未来を目指す上ではダメです。3人と一緒に働きながら、何が大事なのかを伝え、隈部刃物の工房で共に働く仲間がともに成長していく未来をイメージしていくことが大事だと思っています」

現在、隈部代表は、大都市圏で開催される展示会に足を運び、バイヤーや料理人の声を聴きながら、刃物づくりの探求を行っている。顧客のニーズを聴きながら、工房で製作できる商品の数量や種類を増やし、顧客の選択肢を増やしていく。さらに、自分たちの「ものづくりに対するこだわり」をSNSなどの情報発信ツールを使って、広く外部に伝えていきたいという。

地域の事業の持続と発展を支える経営指導員として

美里町商工会 清見経営指導員

「隈部さんのような前向きな事業者が、自分の意志を持って挑戦する様々な活動に一緒に取り組んでいきます。事業者から丸投げされる作業を請け負うような仕事の仕方はしません。そのような仕事だと支援ではなく、作業代行になり、商工会の職員が取り組むべき仕事ではなくなります。事業者のためにもならないと思っています」

「隈部さんのような前向きな事業者が、自分の意志を持って挑戦する様々な活動に一緒に取り組んでいきます。事業者から丸投げされる作業を請け負うような仕事の仕方はしません。そのような仕事だと支援ではなく、作業代行になり、商工会の職員が取り組むべき仕事ではなくなります。事業者のためにもならないと思っています」

特任経営指導員 原田真幸氏

熊本県商工会連合会 特任支援課 原田特任経営指導員

「特任支援課の経営指導員としては、事業者の支援はもちろんですが、各商工会で活動する経営指導員の活躍を支援していく役割もあります。管内の事業承継に関わる支援を主に推進しながらも、各商工会で活躍する指導員の活動ノウハウを商工会全体に拡げていく活動をしていきたいと考えています」

「特任支援課の経営指導員としては、事業者の支援はもちろんですが、各商工会で活動する経営指導員の活躍を支援していく役割もあります。管内の事業承継に関わる支援を主に推進しながらも、各商工会で活躍する指導員の活動ノウハウを商工会全体に拡げていく活動をしていきたいと考えています」

熊本県の小さな山里で伝統を受け継ぐ職人たちと商工会の経営指導員がともに歩む、これからの未来を楽しみにしたい。

企業データ

- 企業名

- 隈部刃物製作所

- kumabe_hamono

- 創業

- 1921(大正10)年

- 事業承継

- 2024(令和6)年1月

- 従業員数

- 4名

- 代表者

- 隈部智大

- 所在地

- 熊本県下益城郡美里町馬場734-1

支援者データ

- 支援機関名

- 熊本県商工会連合会

- 所在地

- 熊本県熊本市中央区安政町3-13

- 支援機関名

- 美里町商工会

- 所在地

- 熊本県下益城郡美里町土喰153